Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

Publicité

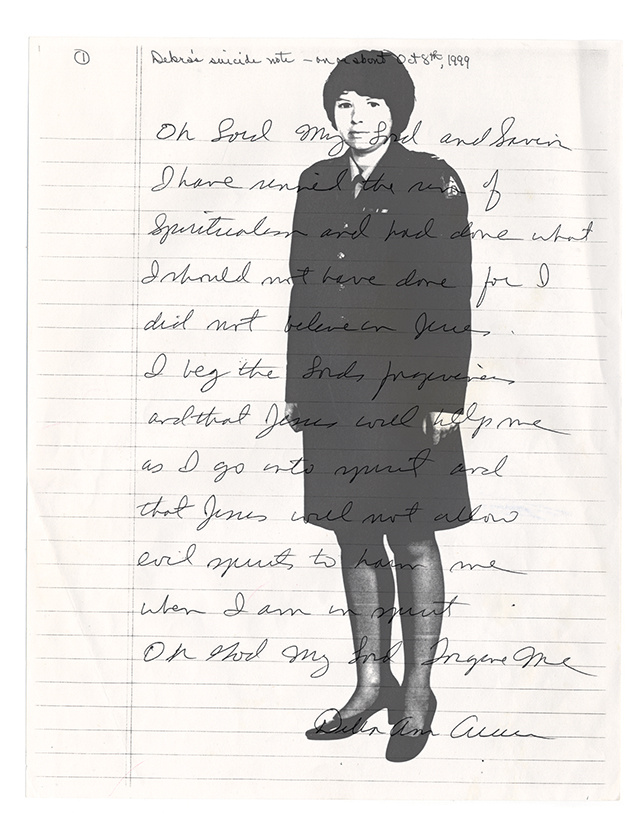

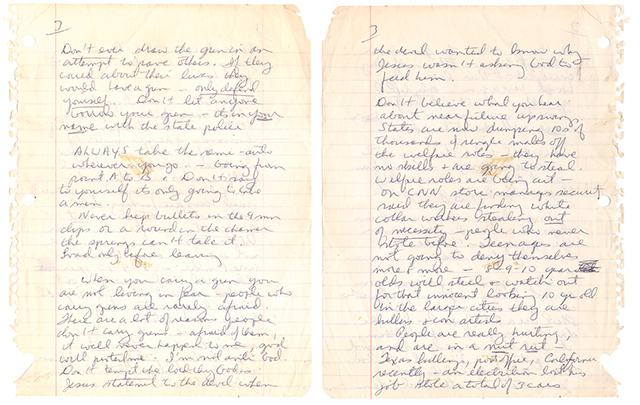

En 1990, Debra m’a donné cette lettre avec plusieurs flingues, un holster et 100 dollars. La lettre faisait six pages. « Les gens me font du mal, et ça me les brise », a-t-elle écrit. Photo fournie par Lisa Sorg. Cliquez pour agrandir.E n 1983, j’ai quitté ma ville natale pour faire des études 160 km plus loin, à Bloomington, dans l’Indiana. J’ai rarement revu Debra après ça. Plus tard, j’ai revendu tous les flingues qu’elle m’avait offerts pour Noël. J’ai lu – et pour essayer de comprendre son cas, relu – la lettre qu’elle m’avait remise. Elle faisait six pages.En voici un extrait :1. Même pour aller aux chiottes, prends ce flingue avec toi. Quelqu’un pourrait te surprendre et te causer des problèmes. Tue-le avec ton flingue pendant que tu pisses. Tu ne pourras pas le tuer en chiant sur ses bottes.2. Garde toujours ton flingue avec toi, même pour sortir les poubelles. Ne termine pas dans un camion-poubelle.3. Ne sors jamais ton flingue pour sauver quelqu’un. S’ils se soucient vraiment de leur vie, ils n’ont qu’à avoir une arme sur eux.4. Normalement, je devrais mourir avant toi. Comme le prix des armes ne cesse d’augmenter, je te laisserai une partie des miennes. Assure-toi de les récupérer.En 1996, ma grand-mère, alors placée en maison de retraite, est morte dans son sommeil. Debra n’est pas venue aux funérailles. Elle n’a jamais appelé pour expliquer son absence. En revanche, elle n’a pas manqué de passer à la maison de retraite pour récupérer les affaires de ma grand-mère.

Publicité

Publicité

Publicité