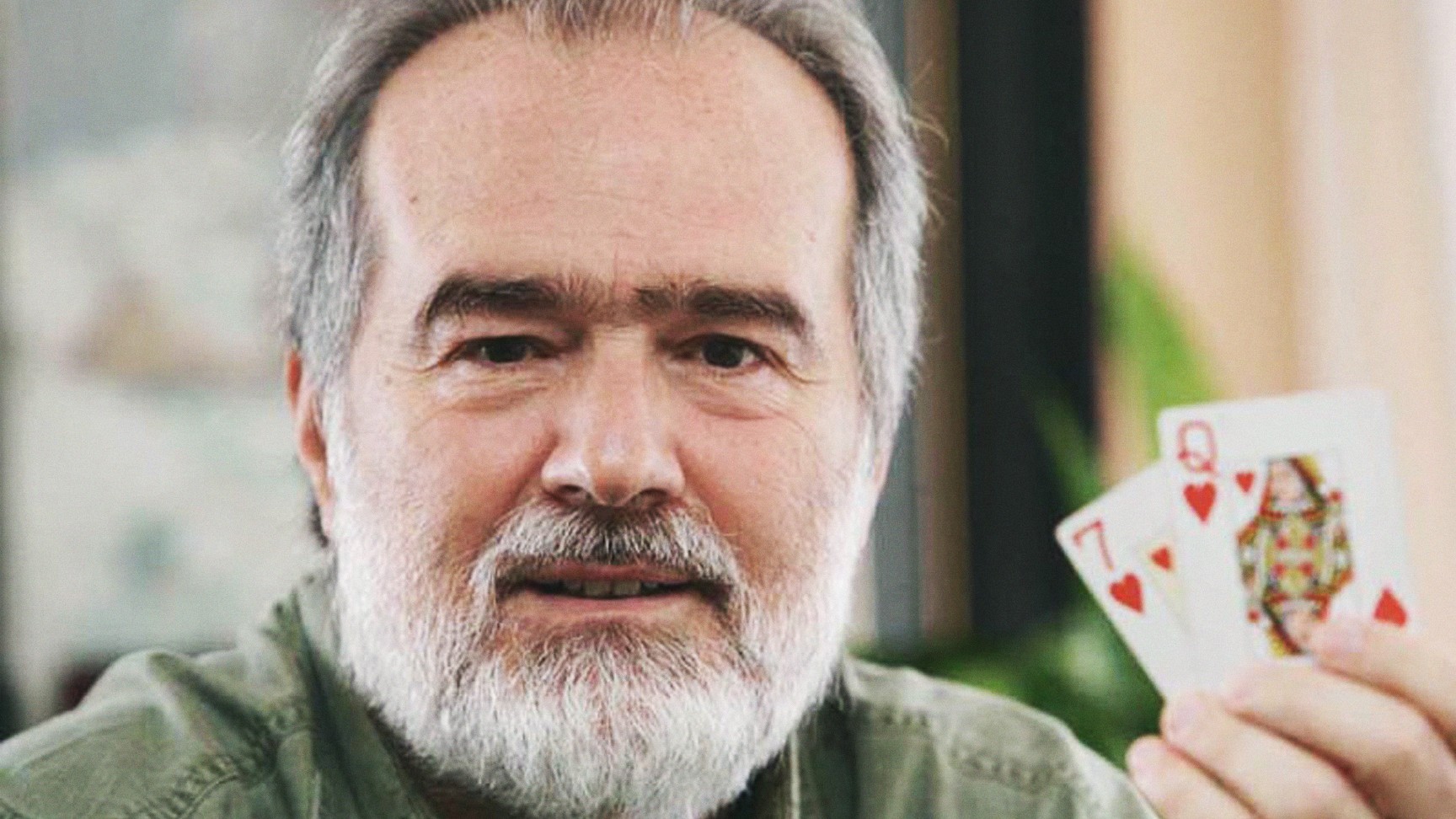

“En una de aquellas timbas antiguas se había llegado a jugar una partida de parchís de un millón de pesetas”. Esto me lo explicaba en pleno torneo de póquer un hombre al que llamaremos Pablo*, y al que, ya mayor y cascadete, dejé de ver no hace mucho por las mesas del Casino de Barcelona. A tomar por culo mi mano y mi cara de póquer. En aquel momento, aquello me interesaba mucho más. “Tú también te acuerdas, ¿no, Julián*?”. Y le preguntó a otro jugador a mi derecha, más joven, que también vivió todo aquello.

Publicidad

Quise saber más de lo que se cocía en aquellos ambientes, previos a que el casino abriera sus puertas en el centro de la ciudad y a que el auge del póquer cambiara este juego para siempre. Así que hablé con Julián, que aceptó contarme cosas si me comprometía a no poner nombres reales. Vete a saber quién de aquellos sigue vivo y podría reconocerse.Me retrotrae a los ochenta, a cuando él tenía veintipocos. La ley del juego se acababa de aprobar en 1977 y el casino de Sant Pere de Ribes, en un palacete a cuarenta kilómetros de la ciudad, era el único espacio legal donde jugar a algo distinto a las tragaperras. Pero las ratillas como Julián, los buscavidas, los viciosos, preferían quedarse en sus antros fuera de la legalidad, en donde no se jugaba a juegos finos como la ruleta o el bacarrá, sino al golfo, al giley, a la señora —que era un blackjack con baraja española, en el que la banca se subastaba entre los jugadores—, al remigio o, ya con baraja francesa, al póquer sintético. Como nos recordaba Pablo, incluso al parchís, por el que había que pagar en alquiler tres mil pesetas al jefe de la timba. Tanto daba a qué, si había pasta de por medio.

MIRA:

En aquellas partidas él solía ser el más joven, y de hecho entró por insistente, por pesao, por estar siempre en la calle mangoneando, entre el Pueblo Seco y el Chino, y por acabar siendo colega de la persona adecuada. Una de las timbas que le pillaba más cerca y a la que solo iban los del barrio, era la de la Lechería, en la calle San Ramón, a la que para poder entrar había que rascar con una moneda la persiana metálica a modo de contraseña.

MIRA:

En aquellas partidas él solía ser el más joven, y de hecho entró por insistente, por pesao, por estar siempre en la calle mangoneando, entre el Pueblo Seco y el Chino, y por acabar siendo colega de la persona adecuada. Una de las timbas que le pillaba más cerca y a la que solo iban los del barrio, era la de la Lechería, en la calle San Ramón, a la que para poder entrar había que rascar con una moneda la persiana metálica a modo de contraseña.

Publicidad

Por allí cerca, también estaba la de la Barceloneta, en un local anexo a un bar; la de la calle Conde de Asalto, ahora Nou de la Rambla, en el piso de arriba de un restaurante; la del salón de banquetes de la calle Concordia. Más allá de los límites del casco antiguo estaban la del Quinto Piso en la calle Rosellón; la del Círculo Mercantil, un club social en la calle Diputación, o la de la calle Entenza con Infanta Carlota, actual avenida Josep Tarradellas, que la llevaba un tipo con malas pulgas al que convendremos en llamar el Molina*. Todas estas partidas, y algunas más de las que Julián dice no acordarse, formaban un circuito bien establecido que en conjunto permitían al jugador ir a dejarse los cuartos cualquier día de la semana.Allí se juntaban individuos de todo tipo, viciosos de cualquier barrio de Barcelona, que a veces era gente de pasta, a veces criminales, a veces buscavidas y a veces jugadores de rutina poco heroica y trabajillos de tres al cuarto. Y, por si acaso, había que saber identificar en qué categoría meter a cada uno. Ser buen jugador y saber leer las almas en la mesa", me cuenta Julián, va de saber tirar las cartas ante la apuesta sospechosa pero también va de saber con quién tienes que callarte y no preguntar, cuándo tu comentario o tu chiste no ha sentado bien, con quién mejor sonreír y asentir aunque sepas que se equivoca, otear la cicatriz o los tres puntitos en la mano, quedarte con el tatuaje taleguero a la primera, nada más sentarte, y actuar en consecuencia. Era la única forma de medrar en estas timbas y que no te llevaras un susto desagradable.

Publicidad

Más de un pringao había ido de listo con quien no debía y había acabado mal. El típico caso del que lleva mucho rato palmando pasta y cuando gana una mano se empieza a chotear del personal, lo cual, naturalmente, no sienta bien al que acaba de perder. Y el pringao no se percata de nada y no se da cuenta de con quién, literalmente, se está jugando los cuartos; a quién está faltando el respeto.Julián, que es un tipo tranquilo, afable y además espabilado, nunca se había metido en follones con quien no debía, pero a más de uno le había visto recibir. Más allá de unos guantazos, en las partidas no llegaba la sangre al río, porque los peligrosos, por norma de la casa, dejaban siempre las armas fuera. El problema venía cuando esperaban al pringao en la calle y, si hacía falta, iban a buscar al coche la navaja, la palanca o lo que fuera menester.Por lo demás, no distaba mucho de lo que alguna vez hemos visto en Hollywood: sótanos o reboticas con ambiente cargado y el dueño protegido por dos o tres matones; bebida, comida y cocaína para los jugadores y alguna chica de alterne por si las moscas. Todo para engrasar la máquina del juego y calentar la cosa cuando se enfriaba. Lo que no había eran “pipas”, o sea, curiosos que miraran la partida y no jugaran; como mucho algún habitual que le diera una noche por no sentarse, vete tú a saber por qué. Y en las partidas más serias, eso sí, había croupiers repartiendo con una maña de aúpa. Sabían lo que tenían que hacer para que todo fuera como la seda, para que el dueño, que acostumbraba a jugar porque era el más vicioso de todos, ganara dinero y no se cabreara. Eran casi prestidigitadores que te juntaban las cartas “en paquetes” para que cuando uno ligaba escalera de color, el otro ligara póquer y todas las fichas acabaran dentro. Y esto por una sencilla razón: del bote total de cada mano, la casa se lleva siempre un porcentaje."Ser buen jugador y saber leer las almas en la mesa va de saber tirar las cartas ante la apuesta sospechosa pero también va de saber con quién tienes que callarte y no preguntar, cuándo tu comentario o tu chiste no ha sentado bien, con quién mejor sonreír y asentir aunque sepas que se equivoca, otear la cicatriz o los tres puntitos en la mano, quedarte con el tatuaje taleguero a la primera, nada más sentarte, y actuar en consecuencia"

Publicidad

“A esas partidas no podías ir de novato”. Se refiere Julián a la partida del Molina o a algunas otras, donde las trampas estaban a la orden del día y si no eras uno de los habituales, con el ojo avezado y los amigos adecuados que te hicieran de cómplice, salías en pelotas. “En el póquer sintético éramos ocho”, explica, “seis amigos y dos que se dejaban toda la pasta”. Era habitual, entre los que sabían, marcar con la uñita el borde de la carta y jugar con ventaja hasta que otro se daba cuenta y pedía cambio de baraja por quinientas pesetas.El tramposo se cagaba en todo lo que se menease, pero aquí no había pasado nada, oiga. Pablo me contaba que existían unas cartas marcadas con tinta ultravioleta a la que solo son sensibles unas lentillas especiales. En algunos casinos de América, me decía, algunos crupieres trabajan con ellas puestas para defenderse de los tramposos. Quién sabe: Julián no recuerda haberlas visto nunca por Barcelona. La otra habitual, que más que trampa era una inocente triquiñuela, era la “puñalada”, o sea coger parte de tu dinero de la mesa y guardártelo en el bolsillo para sacarlo de circulación y no perder lo que habías ganado en las últimas manos. Naturalmente cuando el de tu lado era colega, era más fácil hacerlo con discreción.Le pregunto a Julián por el dinero, porque haciendo números calculo que allí se movía muchísima pasta para la época. Y no todos los que iban eran potentados. “Todo el mundo pedía”, me explica.

Publicidad

Ese debía ser otro de los negocios de los jefes, que cuando la noche avanzaba se convertían en prestamistas. “Te quemabas y pedías fichas; y hay muchos que se han buscado así auténticas ruinas”. Me cuenta la historia de un controlador aéreo que iba a las timbas de vez en cuando, al que por treinta mil pesetas de mierda que pidió prestadas al Molina y no devolvió le rompieron la pierna a trocitos de rodilla para abajo y lo dejaron cojo de por vida. No era por el dinero, porque al fin y al cabo al Molina le sobraba y un controlador ganaba pasta a espuertas, sino por el ejemplo. Julián no vio la paliza, probablemente nadie la vio, pero cuando al cabo del tiempo el tipo apareció con bastón, todos sabían lo que le había pasado.“Si yo te pido dinero, sé que te la devuelvo el día que te digo”, explica Julián. Es un tío serio. Pero es que además según a quién, ni se atrevía a pedirle prestado. Queda claro que era un mundillo donde había que ir con pies de plomo, y donde la confianza lo era todo pero no te fiabas ni de tu madre. “En cuarenta años jugando, y con toda la gente con la que he tratado, solo daría la cara por tres personas”.También es verdad que él era un mindundi, que otros en aquellas partidas entraban entre alabanzas y el amo les trataba de usted, de señor y de don. Son los que iban a dejarse la pasta al por mayor. Julián no sabe qué eran: si industriales, si miembros de la jet-set, si secretarios de Estado o directivos de banca. Solo sabe que al él le recibían soltándole un “pasa pa lante, enano” y a los otros casi con genuflexiones. Uno de estos se sentaba a la mesa, le pedía doscientas mil pesetas al jefe y el jefe abría la caja sin pestañear. Y si hacía falta le mandaba dos o tres chicas para que estuvieran con él todo el rato.“Te quemabas y pedías fichas; y hay muchos que se han buscado así auténticas ruinas”

Publicidad

Y luego estaba el José*, aquel comisario jefe de L'Hospitalet de Llobregat, que cuando en la calle los “aguadores” fallaban —los que daban el “agua”, los que avisaban del peligro— y acababa habiendo una redada, él sacaba la placa, y les decía a los agentes que se fueran cagando leches, que era comisario y allí no estaba pasando nada. Una salvaguarda cojonuda para las timbas. Pero parece ser que él se la cobraba con creces: “más que pedir dinero, lo exigía”. Se sentaba a la mesa, pedía tres mil pesetas, y cuando se acababa la partida y el jefe le preguntaba cómo iban a arreglar aquello, el comisario le respondía como cogiéndole de los huevos: “¿Cómo que arreglarlo?, ¿tú quieres una redada aquí mañana?”.Y así es como funcionó el tío durante todos aquellos años. Cogiendo metafóricamente de los huevos a tíos más o menos peligrosos. Al Julián le consta que con el rollo de ser comisario, “había dejado unas púas de órdago”. En todas las timbas. Que llegaba a Barcelona y arrasaba. Años más tarde se enteró de que murió vete a saber cómo. “Si no de viejo, de lo otro”.Lo que también había pasado alguna vez, es que en una partida de tres al cuarto vinieran algunos a pegar el palo. Una vez, en la partida que acababa de montar el Miguelón*, uno del Pueblo Seco, aparecieron de la nada unos tipos de vete a saber qué barrio y se llevaron la caja entera en plena mano de póquer sintético. Le pegaron un navajazo en el brazo al pobre Miguel, que además, como estaba de mandado, tuvo que responder por el dinero de todos los jugadores. Así iba el tema en las timbas sin prestigio, las que no tenían el respaldo de gente peligrosa o de comisaría. Uno podía creerse el más chulo de su barrio, pero siempre habría otros de otras partes de la ciudad, celosos del lucro ajeno, con más mala leche o armas más gordas. Y es que al final, en aquel circuito semanal de partidas, se conocía todo el mundo.

Publicidad

Le pregunto a Julián cuántas personas puede haberse encontrado en todos estos años en las timbas de la ciudad y me responde que unas quinientas. De los habituales, de los círculos cercanos a él, por simpatía o por barrio, unos veinticinco o treinta. Era un mundo pequeño. Y eso sin contar las partidas a las que él no tenía acceso.La del Círculo Ecuestre, sin ir más lejos. Un club social para las clases pudientes y poderosas de la ciudad, que aún se alza en el cruce de Balmes con Diagonal, donde en los años buenos también se jugaba a póquer. Era otro tipo de partida: ahí no había seguridad que valga, ni peligro alguno. Los que jugaban eran señores de Barcelona. Uno de ellos, otro habitual del casino con el que consigo hablar y al que llamaremos Manuel*, recuerda que entró muy joven a esas partidas a través del golf. Un juego llevó al otro, y desde entonces, no ha soltado el naipe. Recuerda de aquellas partidas que los jugadores podían volver a casa sin inmutarse con una diferencia de uno a cinco millones de pesetas. A mediados de los ochenta, un piso en la Diagonal costaba seis.Sin embargo, a la Lechería, a la partida del Molina, a la del Quinto Piso, a la del Mercantil e incluso a la del Círculo Ecuestre, les quedaba poco tiempo de vida. Si en 1977 se legalizó el juego en España y poco después abrió el Gran Casino de Barcelona en Sant Pere de Ribes, en los noventa, la poderosa y bien conectada familia Suqué Mateu conseguiría que la Generalitat y el Ayuntamiento autorizasen a abrir un casino en pleno centro de la ciudad, a pie de playa. Las timbas ilegales tenían las horas contadas. Julián, que treinta y cinco años más tarde es un habitual de la poker room del casino y es de los pocos que queda vivos de aquella época, recuerda cómo la novedad y la comodidad acabarían casi definitivamente con aquellas partidas. Con sus triquiñuelas, sus trampas y su gente. Y conste en acta que digo casi.*Se han cambiado los nombres para proteger la identidad de los protagonistas.Adrián Crespo es periodista y jugador de póker, síguelo en @crespix.Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado."Uno podía creerse el más chulo de su barrio, pero siempre habría otros de otras partes de la ciudad, celosos del lucro ajeno, con más mala leche o armas más gordas"