Un beau jour, au début des années 1980, un gamin d’à peine vingt ans, classe moyenne d’un quartier résidentiel du Queens à New York, assiste à un concert de Sonic Youth sur Queens Boulevard. Le show se passe au Subway, un club punk/goth situé dans la station de métro Rego Park dans le Queens. La reverb des guitares hurlantes sur scène faisait écho au bruit du train qui freinait au niveau du quai. La musique à New York a toujours semblé refléter son environnement sonore : l’agitation des rues de Manhattan, le bruit des klaxons dans les embouteillages, et l’ambiance habituelle du métro.

Aujourd’hui, Will Hermes est ce qu’on peut appeler un historien du rock. Longtemps journaliste en presse écrite et en radio, il a toujours été fasciné par la façon dont le climat politico-socio-économique de New York, en perpétuel mouvement, a un effet sur la musique qui en résulte. Bien que sa révélation auditive ait eu lieu dans les années 80, c’est des années 70 qu’il est devenu spécialiste. À cette époque, il fréquentait un lycée située à peine à 25 km de l’épicentre culturel qui allait changer la musique moderne. À Manhattan, la culture gay du West Village et des DJs comme Nicky Siano donnaient naissance au disco, tandis qu’à Tribeca vivaient ceux qui en écrivaient les chansons. Dans le Bronx et à East Harlem, la scène salsa voyait s’opérer un changement générationnel avec l’arrivée de jeunes musiciens Latinos prêts à dépoussiérer les standards du mambo traditionnel. Le hip-hop voyait le jour sous les réverbères de West Harlem et du South Bronx avec DJ Kool Herc. Et dans East Village, les musiciens de jazz créaient la scène « loft jazz » (des entrepôts désaffectés type loft transformés en clubs) pendant que les groupes de punk montaient sur scène en robe ou en blouson de cuir.

Il y a quelques années, se réjouissant de l’héritage fondamental que Patti Smith avait apporté à l’innovation dans le punk, Will Hermes a reconnu la diversité et l’intensité des échanges entre les genres musicaux dans les années 70. Ce qui l’a conduit à publier Love Goes To Buildings On Fire, une chronique de l’évolution du paysage musical de New York de cette période. On a discuté avec Will de la façon dont la vie à New York dirige la création artistique, bien au-delà de cette anecdote d’ambiance sonore frénétique. On a aussi abordé le sujet du déclin urbain d’une ville impactée par une économie locale en crise ; les répercussions de l’esprit « flower power » des années 60 ; et le concept-clé de la représentation dans le punk.

Noisey : Tu adores la scène musicale du New York des années 70 parce que tu affirmes que cette époque a changé la musique à jamais. Pourquoi cette décennie a-t-elle apporté autant de transformations ?

Will Hermes : C’était un suite extraordinaire d’événements. Les années 60 étaient à bout de souffle et tournaient à vide. L’ancienne génération disait : « Sexe, drogues et rock’n’roll, le rêve, hein ? » Et puis, finalement : « Euh, non, pas vraiment ». Un bon paquet d’excellents musiciens étaient morts d’overdose, et tout à coup les drogues ne semblaient plus si cool que ça. Le rock’n’roll était passé de la culture de la rue au culte des superstars. Si tu avais envie de voir un groupe, c’était du prog-rock anglais ou Led Zeppelin à Madison Square Garden, et il fallait que tu campes devant la salle la nuit précédente pour réussir à avoir des tickets. Au même moment, New York était en pleine faillite économique. Ce qui a incité les gens à expérimenter des trucs inhabituels : s’il n’y a plus d’argent dans le système, pourquoi ne pas prendre un appartement pourri dans un quartier ultra chaud et essayer de faire un putain de truc cool avec ton art ?Donc le pays est en pleine récession économique, mais c’est la ville de New York qui est la plus touchée. Le chômage était très élevé, ainsi que les taux de pauvreté et la consommation de drogues. Est-ce que l’incroyable création artistique de cette période aurait pu exister sans cette détresse urbaine ?

Difficile de répondre à cette question. Pour faire de l’art, il faut une impulsion. Mais d’une certaine manière, quand les temps sont durs, peut-être que l’art devient encore plus une nécessité. On a besoin de joie et de plaisir, et ce n’est pas au travers de l’argent ou des choses matérielles que tu trouveras ça, d’autant plus quand tu vis dans un système capitaliste en crise. Alors tu cherches partout ailleurs. Et c’est ainsi que se développent le mouvement punk underground bien crade, et la scène « loft jazz ». Est-ce qu’on peut affirmer que c’est la nécessité économique, et le contexte que tu décrivais, qui les ont poussés à choisir ce genre de lieux pour les concerts ?

Absolument, mais c’étaient aussi des choix esthétiques. À cette époque, à moins d’être un groupe de reprises, impossible pour un groupe rock d’être programmé dans une salle du centre-ville. Aucune salle ne te laissait jouer tes propres compos, jusqu’à ce que Hilly Kristal ouvre le CBGB. Son truc, c’était justement de refuser les groupes de reprises dans son club. Uniquement de la musique originale. En ce sens, ce type était un vrai mentor culturel. Et c’était la même chose pour le jazz. Si tu jouais dans un club de jazz, le patron te demandait de jouer quelques chansons de cinq ou six minutes maximum, puis de faire une pause pour laisser les gens commander à manger et à boire. Parce que tu comprends bien que si le groupe jouait du spiritual jazz ou une impro de free jazz de 40 minutes, ça n’incitait pas forcément le public à consommer plus de boissons. Et ce n’était pas ce que le Village Vanguard (club mythique de jazz à partir des années 50) souhaitait programmer. Bizarrement, Hilly Kristal n’avait pas non plus l’intention de faire du CBGB un club punk, avec ces initiales qui signifient « Country, Bluegrass, Blues ». Et il y a cette anecdote à propos du groupe Television qui a essayé de le convaincre de le laisser jouer chez lui…

Oui, c’est Richard Lloyd, le guitariste du groupe, qui est allé voir Hilly et lui a sorti « T’inquiète, on joue du blues ! » [Rires] Et c’était un peu vrai : il y avait des progressions mélodiques blues enfouies dans leur musique, et ils jouaient quelques reprises des Rolling Stones. C’était une communauté très soudée. Aujourd’hui à New York, la communauté artistique est très éclatée, mais à l’époque la scène du centre-ville était assez petite et les gens jouaient les uns dans les groupes des autres. Et dans tous les genres musicaux d’alors, c’est l’originalité et l’inventivité qui était recherchée et valorisée. C’est d’ailleurs une autre raison pour laquelle il y a eu de telles transformations musicales : chacun essayait de faire quelque chose de nouveau, plutôt que d’être le suiveur de ce qui avait déjà été éprouvé.Ton explication va de pair avec ce que tu as décrit comme « le mélange des genres » au niveau de l’intégration de la communauté gay et trans dans le milieu artistique et musical ?

La scène glam a été la véritable transition entre le mouvement hippie des années 60 et le punk rock. Il y avait là une notion de transgenre (issue de la supposée libération sexuelle des années 60), même si la culture glam a toujours été très homophobe. On parle du New York post-émeutes de Stonewall (six nuits de violences et de manifestations de la communauté gay de Greenwich Village, le lendemain d’une descente de police brutale dans le club gay Stonewall Inn le 28 juin 1969). La communauté gay avait moins peur et culture disco s’était construite autour de la culture queer des clubs. Et comme souvent, on trouvait une grande communauté queer un peu partout, et pas seulement dans les arts. Sans doute que le milieu artistique était un peu plus ouvert d’esprit et voulait exprimait une certaine réalité. Et le queer a intégré certaines des autres cultures, mais pas toutes. Il faut reconnaître que le punk s’est montré très homophobe, malgré les apparences visuelles de son jeu sur le genre. Le hip-hop et la salsa non plus n’étaient pas réputés pour tolérer ce qui s’éloignait de l’hétérosexualité. Et ici, je pense qu’on peut faire référence à la sexualité de Lou Reed, ou à l’influence de la Beat Generation des années 50 qui défendait la tolérance sexuelle dans le jazz. Et l’énorme impact qu’ont eu ces communautés, à l’époque considérées comme non conventionnelles…

Tout à fait, et la façon dont elles ont fini s’exprimer était très intéressant. Mais non sans conservatisme, car Lou Reed et David Bowie étaient loins d’être la norme. Pour autant, au même moment dans la scène punk, il y avait en effet pas mal de personnes queer qui faisaient leur truc sans qu’on vienne les emmerder. Rien à voir, mais pourquoi est-ce que tous les artistes des années 70 semblent s’être inspirés de John Coltrane, au moins en partie ?

[Rires] Il a mis tout le monde sur le cul ! C’est assez dingue, mais va donc parler de lui à Tom Verlaine (de Television) ou à Steve Reich. Et prends Anthony Braxton ou David Murray [deux jazzmen] : soit ils essayaient de se défaire de l’influence de Coltrane, soit ils essayaient de la transformer. En faisant mes recherches, j’ai été vraiment frappé par cet aspect des choses. Moi qui croyais avoir la science infuse, j’imaginais que les années 70 étaient une rupture totale avec la tradition, où le punk rock et le hip-hop auraient tout bonnement remplacé le psychédélisme ‘60s et la soul old-school, et où on aurait inventé des choses complètement nouvelles ! Pas du tout ! Rien de tout ça n’était nouveau : c’était une transition. Le hip-hop a énormément emprunté à James Brown. Patti Smith doit énormément aux poètes de la Beat Generation, aux groupes de la compilation Nuggets de Lenny Kaye, et même aux jam bands. Même chose pour Television, j’imagine. Ces mecs ont forcément écouté les Grateful Dead et les Stones en essayant de comprendre comment faire sonner admirablement bien deux guitares ensemble. La culture Nord-Américaine a toujours eu une vision très romantique du mouvement de contre-culture des années 60 à San Francisco et de la scène hippie de Haight-Ashbury. En revanche, New York ne rentre pas dans cette case. Pourquoi ?

C’est une différence de culture locale, liée au climat et au business. Ce sont deux éléments qui jouent sur le mode de vie des gens. J’ai vécu deux ans en Californie du Nord et je peux te dire que j’y ai vraiment glandé. J’ai fini par retourner à Brooklyn et j’ai pris un boulot dans Spin Magazine. Encore aujourd’hui à New York, quand tu sors du métro, les rues grouillent de monde, c’est dense, intense, et les gens sont durs et irrespectueux. Autant te dire que ça ne respire pas forcément l’enchantement, et ça ne te donne pas envie d’embrasser les gens. Par le passé tu as fait une comparaison intéressante entre le disco et le punk. C’était une seule et même époque, mais tu disais que le disco était une forme d’échappatoire, alors que le punk était comme danser dans la décadence. Comment en était-on arrivé là ? Et y a-t-il quand même des similitudes entre les deux genres ?

Je pense que tout était lié à une sorte de répétition et de simplification, une forme de réductionnisme. Je m’explique. Certains rythmes te permettent de te laisser aller, comme dans le disco, où tu n’avais pas besoin de regarder quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Personne n’était en train de jouer sur scène devant toi. Tu pouvais dont te plonger complètement dans ton esprit, alors que le punk, c’était faire face à un type qui te gueulait à la figure. En même temps, tout le monde essayait de simplifier les choses. Sans doute qu’il s’est passé quelque chose dans les années 60 en rapport avec les acides et la marijuana, qui a encouragé l’écriture de mélodies et morceaux longs et planants. Puis le punk a procédé à une sorte de réductionnisme, comparé au rock progressif et psychédélique. Le hip-hop aussi était une forme réduite de la soul de la fin des années 60, avec tous ces violons. La musique minimaliste du début des années 70 était, au niveau de la composition, très différente de ce qui avait été déjà fait. Et la salsa était une forme moins complexe et plus limitée de la musique latine. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais je dirais que l’époque était si difficile que les gens ont peut-être eu envie d’aller à l’essentiel.Donc New York est en pleine crise d’identité, en 1974, Nixon démissionne de la présidence, et la guerre du Vietnam est encore vivace dans tous les esprits. Est-ce que ça a joué un rôle dans la scène musicale ?

La scène musicale de l’époque était très peu politisée, au sens où des artistes comme Woody Guthrie, Phil Ochs et le revival folk avaient pu l’être auparavant. Mais c’était explicitement politique. Tout comme une grande partie de la musique faite en dehors de New York dans les années 60 l’était. Et en ce qui concerne le punk, par exemple, son message politique était plus individuel et implicite. L’effronterie dans la forme, en quelque sorte.Le médium était lui-même le message ?

Un peu, oui. Le Black Arts Movement (« Mouvement des Arts Noirs ») qui a nourri la scène « loft jazz » n’abordait peut-être pas spécifiquement les thèmes des Black Panthers dans ses passages chantés, mais il était porté par un véritable esprit DIY : récupérer un loft désaffecté, et transformer ton propre studio de répétition en club jazz, comme Rashied Ali l’a fait, voilà une façon de rechercher l’autonomie la plus totale. Il vivait au-dessus de son club, s’est procuré un magnétophone pour enregistrer les concerts, et a lancé son propre label. Il faisait tout lui-même, et n’avait pas besoin de jouer un rôle dans l’industrie du disque, qui était quasiment contrôlée à 100 % par des Blancs. L’esprit d’indépendance qu’on trouvait dans toutes ces scènes de New York, était donc implicitement politique. Il y a encore de ça aujourd’hui, mais à l’époque, les choses semblaient tellement foutues, qu’il ne restait plus comme choix qu’à créer son propre monde. Sa propre économie, esthétique, club, label, plutôt que d’essayer de gérer avec un système qui était tellement corrompu ou hors d’usage que personne n’allait jamais le réparer.Quel intérêt les gens voyaient dans un Iggy Pop, trop trash pour pouvoir se produire en public, ou dans les Ramones, dont les chansons jouaient sur la concision et la similitude ? L’intérêt pour la performance même ?

Il existe assurément quelque chose de l’ordre de la performance artistique. Bizzarement, les gens ont tendance à considérer les Stooges ou les Ramones comme des idiots et des primitifs. Mais pas du tout ! Tommy Ramone avait une connaissance incroyablement poussée du cinéma d’auteur européen. Les New York Dolls avaient baigné dans la culture du centre-ville, avec tout ce théâtre expérimental d’avant-garde. C’est tout ça qui a alimenté la scène punk. Et le rapport à l’énergie de la performance était très important. Dans les années 60, il y avait cette hypothèse selon laquelle les musiciens étaient des messies ou des prophètes, des individus purs et authentiques. Quand l’excitation a commencé à retomber, les gens se sont dits : « Attends, ce n’est que de la poudre aux yeux. » Mais peut-être qu’on doit trouver de la beauté dans le faux et dans le fait de savoir le mettre en scène. À mon sens, c’est ce que Bowie a très bien réussi à faire, tout comme le glam et le punk. L’art était essentiellement dans l’attitude et la représentation. On s’en moquait des accords qu’ils jouaient, même quand tout sonnait identique. C’était un ensemble auquel on croyait : être une star, ou créer un personnage artistique. D’ailleurs, et c’est très parlant, énormément d’artistes ont changé leur nom durant cette période. Ça n’était pas le cas dans les années 60, mais assurément dans les années 70, les Ramones étant l’exemple le plus évident.Et puis en 1973, Hilly’s on the Bowery devient le CBGB, un club qui affiche des genres musicaux dans son propre nom. Comment comprendre le fait qu’il soit devenu un club punk, et plus tard le haut-lieu de la scène hardcore de New York dans les années 80 et 90 ?

Hilly Kristal, le patron, gérait des clubs. C’était son boulot. Il avait d’autres clubs, mais ils ont tous fini par fermer. Il a donc décidé de transformer ce club en une vraie salle de concerts. The Bowery était un lieu pourri à l’époque. On n’y allait pas, à moins d’avoir une dès bonne raison pour le faire. Le CBGB était le bon club, au bon moment. Mais il n’avait rien de particulier, hormis l’attitude de Hilly. Ce qu’il s’est passé, c’est que c’était un quartier très abordable pour se loger, et qu’un groupe d’artistes s’est installé dans les environs, et le CBGB est devenu leur bar de quartier. C’étaient les musiciens de Television, Talking Heads, The Ramones. Ça ne leur coûtait rien de boire au CBGB, et ils pouvaient y être programmés tout en jouant leurs propres morceaux, parce que tant qu’ils n’étaient pas au point, personne ne venait assister aux concerts. Tant que tu ramenais tes potes, c’était ok. Si Hilly respectait ce que tu faisais, il te mettait à l’affiche. Ce n’était pas tant qu’il fallait être quelqu’un de spécial, mais juste correspondre à ces quelques critères. Toi-même tu y as été, et tu sais bien que c’était un trou à rats. C’était abominable et j’ai adoré ça.

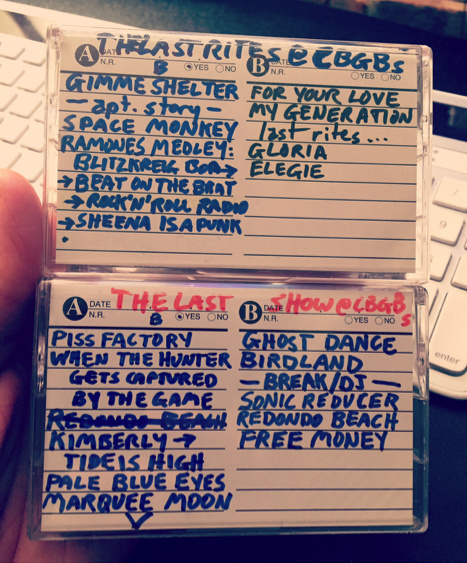

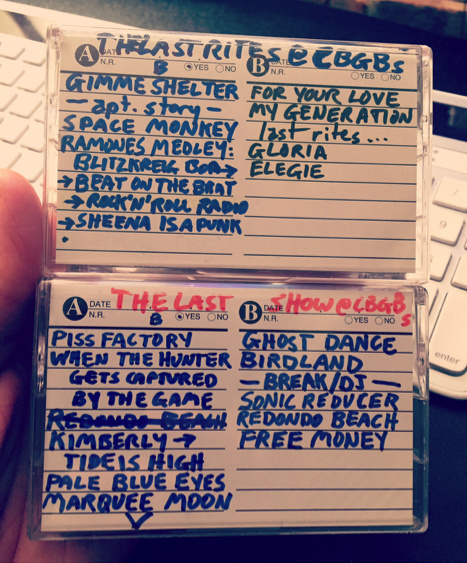

C’était un bon endroit pour des jeunes groupes qui voulaient un coup de pouce. Je crois que Patti Smith y a joué pour la soirée de clôture, à laquelle je n’ai même pas tenté d’assister, mais j’en ai un enregistrement sur K7 que j'écoute parfois. La cassette de Will Hermes du dernier concert du CBGB.

Et Patti Smith de dire un truc du genre « Cet endroit va fermer, mais les gosses vont trouver un autre endroit. » Aucun de ceux que j’ai interviewés ne se doutait que ce lieu allait devenir historique. Ils se contentaient d’y jouer de la musique. La culture jetable d’aujourd’hui est l’histoire de demain.

Will Hermes est journaliste pour Rolling Stone et l'auteur de Love Goes to Buildings on Fire.Derek Scancarelli est sur Twitter.

Cet article a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec CANAL pour le lancement de la série VINYL réalisée par Martin Scorcese et diffusée à partir du 15 Février sur OCS. Plus d'infos sur le site.

La cassette de Will Hermes du dernier concert du CBGB.

Et Patti Smith de dire un truc du genre « Cet endroit va fermer, mais les gosses vont trouver un autre endroit. » Aucun de ceux que j’ai interviewés ne se doutait que ce lieu allait devenir historique. Ils se contentaient d’y jouer de la musique. La culture jetable d’aujourd’hui est l’histoire de demain.

Will Hermes est journaliste pour Rolling Stone et l'auteur de Love Goes to Buildings on Fire.Derek Scancarelli est sur Twitter.

Cet article a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec CANAL pour le lancement de la série VINYL réalisée par Martin Scorcese et diffusée à partir du 15 Février sur OCS. Plus d'infos sur le site.

Will Hermes : C’était un suite extraordinaire d’événements. Les années 60 étaient à bout de souffle et tournaient à vide. L’ancienne génération disait : « Sexe, drogues et rock’n’roll, le rêve, hein ? » Et puis, finalement : « Euh, non, pas vraiment ». Un bon paquet d’excellents musiciens étaient morts d’overdose, et tout à coup les drogues ne semblaient plus si cool que ça. Le rock’n’roll était passé de la culture de la rue au culte des superstars. Si tu avais envie de voir un groupe, c’était du prog-rock anglais ou Led Zeppelin à Madison Square Garden, et il fallait que tu campes devant la salle la nuit précédente pour réussir à avoir des tickets. Au même moment, New York était en pleine faillite économique. Ce qui a incité les gens à expérimenter des trucs inhabituels : s’il n’y a plus d’argent dans le système, pourquoi ne pas prendre un appartement pourri dans un quartier ultra chaud et essayer de faire un putain de truc cool avec ton art ?

Publicité

Difficile de répondre à cette question. Pour faire de l’art, il faut une impulsion. Mais d’une certaine manière, quand les temps sont durs, peut-être que l’art devient encore plus une nécessité. On a besoin de joie et de plaisir, et ce n’est pas au travers de l’argent ou des choses matérielles que tu trouveras ça, d’autant plus quand tu vis dans un système capitaliste en crise. Alors tu cherches partout ailleurs. Et c’est ainsi que se développent le mouvement punk underground bien crade, et la scène « loft jazz ». Est-ce qu’on peut affirmer que c’est la nécessité économique, et le contexte que tu décrivais, qui les ont poussés à choisir ce genre de lieux pour les concerts ?

Absolument, mais c’étaient aussi des choix esthétiques. À cette époque, à moins d’être un groupe de reprises, impossible pour un groupe rock d’être programmé dans une salle du centre-ville. Aucune salle ne te laissait jouer tes propres compos, jusqu’à ce que Hilly Kristal ouvre le CBGB. Son truc, c’était justement de refuser les groupes de reprises dans son club. Uniquement de la musique originale. En ce sens, ce type était un vrai mentor culturel. Et c’était la même chose pour le jazz. Si tu jouais dans un club de jazz, le patron te demandait de jouer quelques chansons de cinq ou six minutes maximum, puis de faire une pause pour laisser les gens commander à manger et à boire. Parce que tu comprends bien que si le groupe jouait du spiritual jazz ou une impro de free jazz de 40 minutes, ça n’incitait pas forcément le public à consommer plus de boissons. Et ce n’était pas ce que le Village Vanguard (club mythique de jazz à partir des années 50) souhaitait programmer. Bizarrement, Hilly Kristal n’avait pas non plus l’intention de faire du CBGB un club punk, avec ces initiales qui signifient « Country, Bluegrass, Blues ». Et il y a cette anecdote à propos du groupe Television qui a essayé de le convaincre de le laisser jouer chez lui…

Oui, c’est Richard Lloyd, le guitariste du groupe, qui est allé voir Hilly et lui a sorti « T’inquiète, on joue du blues ! » [Rires] Et c’était un peu vrai : il y avait des progressions mélodiques blues enfouies dans leur musique, et ils jouaient quelques reprises des Rolling Stones. C’était une communauté très soudée. Aujourd’hui à New York, la communauté artistique est très éclatée, mais à l’époque la scène du centre-ville était assez petite et les gens jouaient les uns dans les groupes des autres. Et dans tous les genres musicaux d’alors, c’est l’originalité et l’inventivité qui était recherchée et valorisée. C’est d’ailleurs une autre raison pour laquelle il y a eu de telles transformations musicales : chacun essayait de faire quelque chose de nouveau, plutôt que d’être le suiveur de ce qui avait déjà été éprouvé.

Publicité

La scène glam a été la véritable transition entre le mouvement hippie des années 60 et le punk rock. Il y avait là une notion de transgenre (issue de la supposée libération sexuelle des années 60), même si la culture glam a toujours été très homophobe. On parle du New York post-émeutes de Stonewall (six nuits de violences et de manifestations de la communauté gay de Greenwich Village, le lendemain d’une descente de police brutale dans le club gay Stonewall Inn le 28 juin 1969). La communauté gay avait moins peur et culture disco s’était construite autour de la culture queer des clubs. Et comme souvent, on trouvait une grande communauté queer un peu partout, et pas seulement dans les arts. Sans doute que le milieu artistique était un peu plus ouvert d’esprit et voulait exprimait une certaine réalité. Et le queer a intégré certaines des autres cultures, mais pas toutes. Il faut reconnaître que le punk s’est montré très homophobe, malgré les apparences visuelles de son jeu sur le genre. Le hip-hop et la salsa non plus n’étaient pas réputés pour tolérer ce qui s’éloignait de l’hétérosexualité. Et ici, je pense qu’on peut faire référence à la sexualité de Lou Reed, ou à l’influence de la Beat Generation des années 50 qui défendait la tolérance sexuelle dans le jazz. Et l’énorme impact qu’ont eu ces communautés, à l’époque considérées comme non conventionnelles…

Tout à fait, et la façon dont elles ont fini s’exprimer était très intéressant. Mais non sans conservatisme, car Lou Reed et David Bowie étaient loins d’être la norme. Pour autant, au même moment dans la scène punk, il y avait en effet pas mal de personnes queer qui faisaient leur truc sans qu’on vienne les emmerder. Rien à voir, mais pourquoi est-ce que tous les artistes des années 70 semblent s’être inspirés de John Coltrane, au moins en partie ?

[Rires] Il a mis tout le monde sur le cul ! C’est assez dingue, mais va donc parler de lui à Tom Verlaine (de Television) ou à Steve Reich. Et prends Anthony Braxton ou David Murray [deux jazzmen] : soit ils essayaient de se défaire de l’influence de Coltrane, soit ils essayaient de la transformer. En faisant mes recherches, j’ai été vraiment frappé par cet aspect des choses. Moi qui croyais avoir la science infuse, j’imaginais que les années 70 étaient une rupture totale avec la tradition, où le punk rock et le hip-hop auraient tout bonnement remplacé le psychédélisme ‘60s et la soul old-school, et où on aurait inventé des choses complètement nouvelles ! Pas du tout ! Rien de tout ça n’était nouveau : c’était une transition. Le hip-hop a énormément emprunté à James Brown. Patti Smith doit énormément aux poètes de la Beat Generation, aux groupes de la compilation Nuggets de Lenny Kaye, et même aux jam bands. Même chose pour Television, j’imagine. Ces mecs ont forcément écouté les Grateful Dead et les Stones en essayant de comprendre comment faire sonner admirablement bien deux guitares ensemble. La culture Nord-Américaine a toujours eu une vision très romantique du mouvement de contre-culture des années 60 à San Francisco et de la scène hippie de Haight-Ashbury. En revanche, New York ne rentre pas dans cette case. Pourquoi ?

C’est une différence de culture locale, liée au climat et au business. Ce sont deux éléments qui jouent sur le mode de vie des gens. J’ai vécu deux ans en Californie du Nord et je peux te dire que j’y ai vraiment glandé. J’ai fini par retourner à Brooklyn et j’ai pris un boulot dans Spin Magazine. Encore aujourd’hui à New York, quand tu sors du métro, les rues grouillent de monde, c’est dense, intense, et les gens sont durs et irrespectueux. Autant te dire que ça ne respire pas forcément l’enchantement, et ça ne te donne pas envie d’embrasser les gens. Par le passé tu as fait une comparaison intéressante entre le disco et le punk. C’était une seule et même époque, mais tu disais que le disco était une forme d’échappatoire, alors que le punk était comme danser dans la décadence. Comment en était-on arrivé là ? Et y a-t-il quand même des similitudes entre les deux genres ?

Je pense que tout était lié à une sorte de répétition et de simplification, une forme de réductionnisme. Je m’explique. Certains rythmes te permettent de te laisser aller, comme dans le disco, où tu n’avais pas besoin de regarder quoi que ce soit, ou qui que ce soit. Personne n’était en train de jouer sur scène devant toi. Tu pouvais dont te plonger complètement dans ton esprit, alors que le punk, c’était faire face à un type qui te gueulait à la figure. En même temps, tout le monde essayait de simplifier les choses. Sans doute qu’il s’est passé quelque chose dans les années 60 en rapport avec les acides et la marijuana, qui a encouragé l’écriture de mélodies et morceaux longs et planants. Puis le punk a procédé à une sorte de réductionnisme, comparé au rock progressif et psychédélique. Le hip-hop aussi était une forme réduite de la soul de la fin des années 60, avec tous ces violons. La musique minimaliste du début des années 70 était, au niveau de la composition, très différente de ce qui avait été déjà fait. Et la salsa était une forme moins complexe et plus limitée de la musique latine. Je ne sais pas trop quoi penser de tout ça, mais je dirais que l’époque était si difficile que les gens ont peut-être eu envie d’aller à l’essentiel.

Publicité

La scène musicale de l’époque était très peu politisée, au sens où des artistes comme Woody Guthrie, Phil Ochs et le revival folk avaient pu l’être auparavant. Mais c’était explicitement politique. Tout comme une grande partie de la musique faite en dehors de New York dans les années 60 l’était. Et en ce qui concerne le punk, par exemple, son message politique était plus individuel et implicite. L’effronterie dans la forme, en quelque sorte.Le médium était lui-même le message ?

Un peu, oui. Le Black Arts Movement (« Mouvement des Arts Noirs ») qui a nourri la scène « loft jazz » n’abordait peut-être pas spécifiquement les thèmes des Black Panthers dans ses passages chantés, mais il était porté par un véritable esprit DIY : récupérer un loft désaffecté, et transformer ton propre studio de répétition en club jazz, comme Rashied Ali l’a fait, voilà une façon de rechercher l’autonomie la plus totale. Il vivait au-dessus de son club, s’est procuré un magnétophone pour enregistrer les concerts, et a lancé son propre label. Il faisait tout lui-même, et n’avait pas besoin de jouer un rôle dans l’industrie du disque, qui était quasiment contrôlée à 100 % par des Blancs. L’esprit d’indépendance qu’on trouvait dans toutes ces scènes de New York, était donc implicitement politique. Il y a encore de ça aujourd’hui, mais à l’époque, les choses semblaient tellement foutues, qu’il ne restait plus comme choix qu’à créer son propre monde. Sa propre économie, esthétique, club, label, plutôt que d’essayer de gérer avec un système qui était tellement corrompu ou hors d’usage que personne n’allait jamais le réparer.

Publicité

Il existe assurément quelque chose de l’ordre de la performance artistique. Bizzarement, les gens ont tendance à considérer les Stooges ou les Ramones comme des idiots et des primitifs. Mais pas du tout ! Tommy Ramone avait une connaissance incroyablement poussée du cinéma d’auteur européen. Les New York Dolls avaient baigné dans la culture du centre-ville, avec tout ce théâtre expérimental d’avant-garde. C’est tout ça qui a alimenté la scène punk. Et le rapport à l’énergie de la performance était très important. Dans les années 60, il y avait cette hypothèse selon laquelle les musiciens étaient des messies ou des prophètes, des individus purs et authentiques. Quand l’excitation a commencé à retomber, les gens se sont dits : « Attends, ce n’est que de la poudre aux yeux. » Mais peut-être qu’on doit trouver de la beauté dans le faux et dans le fait de savoir le mettre en scène. À mon sens, c’est ce que Bowie a très bien réussi à faire, tout comme le glam et le punk. L’art était essentiellement dans l’attitude et la représentation. On s’en moquait des accords qu’ils jouaient, même quand tout sonnait identique. C’était un ensemble auquel on croyait : être une star, ou créer un personnage artistique. D’ailleurs, et c’est très parlant, énormément d’artistes ont changé leur nom durant cette période. Ça n’était pas le cas dans les années 60, mais assurément dans les années 70, les Ramones étant l’exemple le plus évident.

Publicité

Hilly Kristal, le patron, gérait des clubs. C’était son boulot. Il avait d’autres clubs, mais ils ont tous fini par fermer. Il a donc décidé de transformer ce club en une vraie salle de concerts. The Bowery était un lieu pourri à l’époque. On n’y allait pas, à moins d’avoir une dès bonne raison pour le faire. Le CBGB était le bon club, au bon moment. Mais il n’avait rien de particulier, hormis l’attitude de Hilly. Ce qu’il s’est passé, c’est que c’était un quartier très abordable pour se loger, et qu’un groupe d’artistes s’est installé dans les environs, et le CBGB est devenu leur bar de quartier. C’étaient les musiciens de Television, Talking Heads, The Ramones. Ça ne leur coûtait rien de boire au CBGB, et ils pouvaient y être programmés tout en jouant leurs propres morceaux, parce que tant qu’ils n’étaient pas au point, personne ne venait assister aux concerts. Tant que tu ramenais tes potes, c’était ok. Si Hilly respectait ce que tu faisais, il te mettait à l’affiche. Ce n’était pas tant qu’il fallait être quelqu’un de spécial, mais juste correspondre à ces quelques critères. Toi-même tu y as été, et tu sais bien que c’était un trou à rats. C’était abominable et j’ai adoré ça.

C’était un bon endroit pour des jeunes groupes qui voulaient un coup de pouce. Je crois que Patti Smith y a joué pour la soirée de clôture, à laquelle je n’ai même pas tenté d’assister, mais j’en ai un enregistrement sur K7 que j'écoute parfois.