アーミン・シュナイダー(Armin Schnider)医師が担当する63歳の女性患者は、セラピーのさなか起き上がり、自分の患者を診察しなくては、と訴えた。彼女は自らを、ジュネーブ大学病院(University Hospital of Geneva)神経リハビリ科の職員精神科医だと思いこんでいたのだ。実のところ彼女は、動脈瘤破裂で脳に後遺症が残った患者だった。また彼女は、夜に大規模なパーティを主催すると思いこむこともあった。彼女は空っぽの冷蔵庫を見て、「パーティ用に買っておいた食材はどこ?」と夫に手を上げた。現実にはパーティも食材も存在しなかったのだが、彼女は頑なに、ある、と信じていた。この女性患者は〈作話〉をしていた。作話とは、大まかに定義すると、真実ではない発言をすることを指す。シュナイダー医師は、20年以上作話について研究する神経科医だ。彼は、局所性脳損傷を原因とする作話を研究対象としているが、梅毒、脳炎、低酸素症、統合失調症、認知症など、作話の原因は様々だ。作話を報告した最古の記録は、いわゆる〈コルサコフ症候群〉の報告書にあり、コルサコフ症候群はアルコール依存症により発症する。また、持続性のデジャヴュや、自らの病態に気づかない〈病態失認〉、もしくは、その他神経障害でも確認されている。極端な例では、自らの麻痺を認識せず、手足を動かすよう指示されたときに医師に作話する麻痺患者もいる。

Advertisement

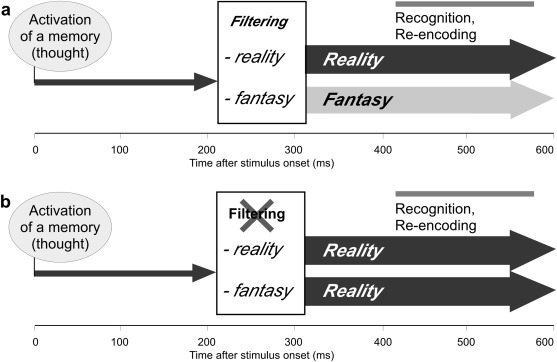

米国の神経科学者ヴィラヤヌル・S・ラマチャンドラン(Vilaynur S. Ramachandran)は、エロル・モリス(Errol Morris)によるインタビューで、左半身が完全に麻痺した女性患者の例を挙げた。ラマチャンドランが女性患者に、左腕を動かせるか尋ねたところ、実際は絶対に動かせないにも拘わらず、彼女はできる、と答えた。ラマチャンドランが彼女の左腕を持ち上げ、誰の腕か尋ねたところ、「私の母の腕です」と主張した。ラマチャンドランが「もしこれがお母さんの腕だとしたら、お母さんはどこにいるんですか?」と質問すると、患者は周りを見渡し、混乱してこう答えたという。「テーブルの下に隠れてるんですよ」「そういう作話者たちのなかには、ただウソを答える者もいれば、自分の発言が正しいと信じている者もいます。後者の場合、現実の混乱を起こしています」とシュナイダー医師。「それこそ、私が力を入れて研究している現象です」作話者は、ただ質問に間違った答えを返すわけでも、自分の生活の細部を思い出せないわけでもない。自分が、別の場所、別の西暦にいると信じているのだ。彼らは、自分が今どこにいるか、自分の社会的役割が何たるかがわからなくなっている。そしてもっとも重要なのは、彼らが、自分の誤認に従って行動してしまうことだ。だから、セラピー治療を抜け出して、自分の患者に会いにいこうとしてしまう。仕事の打ち合わせに向かうためのタクシーが待っている、といって病院を出ようとする45歳の税理士もいた。また彼は、森で木工作業をするから友人に会いにいかないと、と主張するときもあった。一般的に、大半の作話はでたらめではないとされている。この税理士は、昔、木工作業が趣味だった。前述の63歳女性は、数十年前、実際に精神科医として働いており、政府高官と結婚したため、きらびやかなパーティを頻繁に催していた。現実とは全く関係のない〈空想作話〉をする患者も稀にいるが、基本的に作話は、患者自身が実際に体験した過去の出来事や行動を、現在にあてはめている。だからこそ、シュナイダー医師にとって、作話者は興味深い研究対象になるのだ。作話者は、ただ無意味なことを喋り倒しているのではない。彼らの現実、過去の記憶、アイデンティティが、すっかり混乱してしまっているのだ。そこから、普段の生活で私たちの脳が「私は誰か」「どんな仕事をしているか」「今は西暦何年か」「今どこにいるか」など基本的事実をどうとらえているか、その手がかりがみえてくる。それら基本情報の理解は、できて当然のように思えるが、作話研究により、それが当たり前ではないこと、そして私たちの現実の把握が、想像以上に危ういことが示される。シュナイダー医師は、脳の前方の特定箇所に病変がある患者の作話発症率が高いことを見出した。作話をする彼の患者の大半に、目のすぐ上に位置する眼窩前頭皮質という脳部位、または眼窩前頭皮質と直接的な関連性がある脳部位の病変が認められるという。数十年に及ぶ研究から、シュナイダー医師は作話についてひとつの説に至った。それは〈眼窩前頭現実フィルタリング(orbitofrontal reality filtering)〉と称される。シュナイダー医師によると、記憶と思考が脳内で活性化するとき、脳は、それらの思考が〈いま・ここ〉の現実に関連しているか否か判断を下す。これは、完全なる前意識的プロセスだという。そして医師は、脳波でそれを記録した。

Advertisement

医師は、〈連続的認知テスト(continuous recognition task)〉と呼ばれる検査を被験者に複数回受けさせた。様々な画像を続けて見て、画像を見るのが2度目ならばその旨を伝える、というテストだ。初回は簡単だ。テスト中に何度も出てきて、見覚えがある画像を指摘すればいい。しかし同じ画像セットで再度テストを受ける場合、ただ〈見覚えがある〉だけではダメだ。自分はこの画像を現在のテスト、すなわち〈いま・ここ〉で見たのか、それとも以前のテストで見たのか、その区別をしなければならない。健常者にとっては簡単な作業だ。シュナイダー医師によると、1枚の画像を記憶し、識別するさいの脳活動は、400~600ミリ秒程度で現れるらしい。その画像が現在のものなのか過去のものなのかの判断もしなければならないときは、それより早い200~300ミリ秒で脳活動が現れる。「想起する記憶や思考の正確な内容を認識するよりも早く、それが目の前の現実に根差しているか否かを、眼窩前頭皮質が既に判断しているのです」とシュナイダー医師。これこそが、眼窩前頭現実フィルタリングであり、現実の混乱を起こしている作話者は、このシステムが働く脳部位にダメージを受けている。「これは前意識的プロセスです。自分が何を考えているかを理解する前に、脳はその思考が〈いま・ここ〉に即しているか否かを既に決定しているのです」

例えば、大学時代の記憶が湧き上がったとする。すると脳は、それを、現在の自分のアイデンティティにまつわる重要な情報ではなく、過去の記憶としてフィルタリングする。しかし、現実の混乱を起こしている作話者は、脳損傷や病変により、この〈現実フィルター〉が正常に機能しなくなっている。思考は、現実との関連性を確認されず、真正かつ現在起きていることだと認識されてしまう。これは誰の脳でも起きており、作話する脳の観測は意義深い、とシュナイダー医師は言明する。「臨床研究から導き出された脳活動のパターンは、健常な脳が、思考を目の前の現実にどうあてはめるのかを研究するのに有効です」作話する患者のもうひとつの特徴は、状況が自らの発言と食い違っていたとしても、作話が真実ではない、と気づかないことだ。シュナイダー医師が担当したひとりの患者を例に挙げよう。その女性患者は若い弁護士で、辺縁系脳炎を患っていた。彼女は裁判所に行かなければ、と思いこんで、数日間、病院で出廷の準備をしていた。病院が弁護士事務所だと信じていたのだ。隣の病室では、同僚たちが裁判の準備をしていると思っており、同僚や自分の資料を捜して、フロアを歩き回った。シュナイダー医師によると、健常者の場合は、同僚が隣の部屋にいると思いこんでいても、実際に捜しにいき、そこに同僚の姿がなければ、自分の思いこみが間違っていたと気づき、それ以上捜そうとはしない。しかし作話者の場合、そうはならない。上述の女性患者は、同僚や資料が見つからず、出廷もない、という事実に直面しても〈彼女の現実〉を信じ続けた。シュナイダー医師が担当した患者には、検査中に立ち上がり「大変申し訳ないのですが、子どもに授乳しないと」と部屋を出ていった58歳の女性もいた。彼女の〈子ども〉は、当時35歳だった。彼女もまた、病棟に〈子ども〉が見つけられなくても、自分の思いこみが間違っている、と理解できなかった。

Advertisement

20世紀初頭、生理学の先駆者で、〈パブロフの犬〉で有名なロシア人研究者のイワン・パブロフ(Ivan Pavlov)は、予想される結果が起こらなかったときに生じる学習プロセスがあると発見した。どんな行動であろうと、その学習プロセスの結果、最終的には放棄につながる。例えば、空腹のときに、食べものが欲しくてレバーを引く。もしレバーを引いても食べものが出てこなければ、最終的にレバーを引くことを止める。それは〈消去〉と呼ばれる現象だ。作話者は、この学習プロセスが失われてしまっているらしい。赤ん坊がいない、裁判用資料がない、同僚の姿が見当たらない…。明らかに話のつじつまが合わないにも拘わらず、作話者が思いこみを改めようとしないのはなぜだろうか。なかなか想像しがたい。そんな筆者に、シュナイダーはこう尋ねた。「今あなたはニューヨークにいる。ですよね? 実は今自分はロサンゼルスにいるんだ、と自分を納得させることはできますか? もし誰かに『大丈夫、あなたの脳には損傷があるんですよ。実は今は2018年じゃなくて2025年です』といわれても、信じられないですよね。〈今は2025年だ〉など、あなたが納得できないことについては、誰もあなたの意見を変えることはできないんです」シュナイダー医師のいう通りだ。もし私が、自分の居場所について確信をもっていたら、いくら話術に長けた人に「お前は今ニューヨークにいない」と滔々と説かれたとしても納得できない。まさにそれが、作話者の心情だ。「彼らは、今は別の西暦だと思いこんでいます」とシュナイダー医師。「あるいは、オフィスに行って、そこで仕事をしなきゃいけない、と信じている。彼らにとっては、実にストレスがかかる状況です。その認知を訂正するすべがありませんから」しかし、シュナイダー医師は、重度の作話者の大半が現実に戻れる、という。なぜなら、彼の患者については、進行性疾患によって作話が生じたわけではなく(その場合もあるが)、動脈瘤の破裂や脳炎など、外傷性の脳損傷の結果であることが多いからだ。のちに記憶障害を発症する場合もあるが、自分は誰か、今はいつか、自分はどんな仕事をしているかなどの理解は回復する。このこと、そして脳に損傷のある患者の作話発症率が約5%とごく少数である事実が、現実フィルタリング・システムがある意味で余分であることを示している、というのがシュナイダー医師の見解だ。つまり、現実に関連するか否かを判断するタスクは、他の細胞が代わりに実行可能なのだ。「作話者の家族に伝えられるポジティブなメッセージは、〈辛抱強く頑張りましょう、いつか再び現実を把握できるようになりますよ〉です」。脳は、現実で暮らすことを好む傾向があるらしい。シュナイダー医師は今後の研究で、脳画像を使用し、作話者の現実フィルタリングの信号が無いことを視覚化するつもりだ。これまで医師は、被験者のドーパミンレベルの増減、または経頭蓋脳刺激を通して、現実フィルタリングの能力に変化を与えられるかを調べてきた。どちらのやりかたでも、能力を若干低下させることには成功したが、上昇には成功していない。しかし、シュナイダー医師が健常な脳をもつ人びとへの実験で得たもっとも興味深い結果は、被験者の現実フィルタリングに影響を与えられたことではなく、生来の差異が観測されたことだろう。シュナイダー医師は、健常者からなる対照群への連続的認知テストでスピードを速めたので、被験者はより速い処理を求められた。そしてこの実験で、シュナイダー医師は、被験者間の大きな差異を見出した。これは、ドーパミンを投与したとき、電気刺激を流したときに確認された差異よりも大きな差異だった。

Advertisement

「つまり、本質的に、極めて迅速に現実に適応する人もいれば、現実フィルタリングが比較的弱い人もいるのです」とシュナイダー医師。「ひとつめのグループは、より現実的で、空想とは縁遠いでしょう。いっぽう、この脳機能が劣っているグループは、夢見がちなタイプといえるかもしれません。しかし今の段階ではまだ、私の仮説です。証拠はありません。今いえるのは、現実フィルタリングの能力については、個人差がかなり大きいということです」では、脳に損傷がなくても、作話をする可能性があるということだろうか。シドニーのマッコーリー大学(Macquarie University)の認知科学者、マックス・コルトハート(Max Coltheart)博士は、もちろんだ、と答える。コルトハート博士は臨床医ではなく、患者を治療する立場にない。しかし、作話を始めとした認知障害をもつ患者を多数見てきた。それらの患者の研究を通し、正常な認知機能の知識を深めることが、博士の目標だ。私たちは〈常に〉作話している、とコルトハート博士はいう。例えば、スーパーマーケットから出てきた客を呼び止め、数種類のストッキングからひとつ選んでもらい、選んだ理由を尋ねる、という有名な実験がある。実は、ストッキングは全て同じだった。それでも客側は、他の商品よりこれを気に入った、と答え、どうして気に入ったか尋ねると、「他のより網目が細かいから」など具体的な理由を答えたという。「この実験から、普通の人びとでも、よくわからないことを訊かれたら答えをでっちあげることがわかります」とコルトハート博士。「答えをでっちあげるということは、つまり作話です。作話は正常な現象です。脳損傷が原因ではありません。脳損傷により過剰になることはあれど、作話の傾向は誰しもが有するものです」博士自身も、記憶に穴があれば勝手に創作してしまうので、過去の記憶について細かく尋ねられても、それが正しいかどうかは怪しいという。「『大学生活初日はどんな感じでした? わくわくしました? 何をしたんですか?』。そんな質問をされたとき、私が想起する細部の多くが作話ですね」と博士はいう。キングス・カレッジ・ロンドン(King's College London)の精神神経科医、マイケル・コペルマン(Michael Kopelman)博士は、シュナイダー医師の患者のように、主に脳損傷を原因とする、正しくない情報を自発的に発言する〈自発作話〉と、ストッキングの実験で確認された〈当惑作話〉または〈誘発作話〉とを区別すべきだと主張する。博士によると、何らかの実験を通して自分の記憶をテストするさいに脳が記憶の穴を埋めるプロセスは、異常ではないそうだ。「当惑作話、または誘発作話は、記憶が何らかの理由で薄れてしまった場合に起こります」とコペルマン博士。「一方、自発作話は人間誰しもが経験するわけではありません。病気の過程のひとつです」作話について調べていると、このような軽微な意見の食い違いを多々目にする。例えば最近、専門誌『Cortex』で、作話についての様々な説を検証する特集号が刊行された。作話に関しては意見の食い違いがあるため、作話の頻度、種類など、作話を定量化するのは困難だ。コペルマン博士は、作話を2タイプと捉えているが、コルトハート博士は3タイプ、シュナイダー医師は4タイプだという。

Advertisement

作話が示す障害や症候があまりにも多いため、コペルマン博士は作話の定義を狭めるべきだと主張する。妄想や病態失認と、作話を区別するような定義だ。コペルマン博士は、それらの根本的なメカニズムが異なっていることを懸念している。いっぽう、コルトハート博士は、作話をより広義なプロセス、「因果的理解を求める欲動」とし、様々な事柄を説明するのに使える、と主張する。シュナイダー医師の現実フィルタリング説について、コルトハート博士は、基本的に大半の専門家が同意しているが、具体的な詳細の発表が待たれる、と言明する。過去の記憶の断片は、正確にはどのように想起されるのか。それらがどうやって、理路整然としたひとつの偽りの記憶になるのか。コルトハート博士は、作話という現象自体は理解するものの、こう疑問を呈す。脳はどうやって、様々な過去の記憶の断片をひとつの記憶としてかたちづくるのだろう?コペルマン博士は、他の仮説についても教えてくれた。作話者は〈現実モニタリング〉ができない、つまり、記憶が実際に起こったことなのか、空想の産物なのかがわからない、とする説(注意:シュナイダー医師の〈現実フィルタリング〉とは別物)。作話者の自伝的記憶想起能力の低さ、すなわち時の流れの感覚が阻害されていると指摘する説。さらに、動機づけ要因、すなわち作話の内容自体を決定する何かがある、とする興味深い新説もある。私は、ブルックリンの自宅にほど近いカフェで、作話の動機づけ要因説を先導した研究者のひとり、神経心理学者のカテリーナ・フォトポロー(Katerina Fotopoulou)博士に詳細を聞いた。フォトポロー博士はカンファレンスでブルックリンに滞在しており、作話についてじっくり話を伺うことになったのだ。私は博士から、あらかじめメールで、彼女が作話を愛してやまないことについて釘を刺されていた。顔を合わせたさい、博士は改めてこう強調した。「私は本当に、作話に夢中なんです。大好きなんです」。現実を混乱してしまう脳の疾患に、博士はどうしてこうも入れこめるのか。それは、現実と虚構の関係性という、通常、文学などの表現手法でしか扱えないとされているテーマを、作話が科学に持ちこんでくれるからだという。「脳内における、現実と虚構の関係性に関心を抱いています」と博士。「現在私は、記憶を基にした様々なタイプの作話や、脳の数理モデルに取り組んでいます。そこから導き出せるのは、現実の全て、知覚さえもが虚構だ、ということです。脳は基本的に、虚構を生み出す器官なのです」脳を予知する器官ととらえる神経科学者は増えており、フォトポロー博士もそのグループに名を連ねている。つまり、脳はとめどなく入力される多くの知覚情報を解釈するだけではなく、様々な予知や予想を生み、現実での経験全てを創造しているのだ。博士は私に、テーブルに置かれた目の前の緑茶を勧めた。そして「味が予想できるでしょう」と述べた。「でも、まだ味わっていませんよね。あなたの脳が、このお茶を飲んだら舌でどう感じるか、どんな香りがするかを予測したんです。あなたが経験したのは〈モデル〉です。何らかの理由でこのお茶がものすごく熱いか、ものすごく冷たかったら、あなたは予測ミスをしていたことになり、目が覚めるはずです」作話者は現実の裾野に、そして私たち幸運な健常者は現実のなかで生きている…。フォトポロー博士はそのような見方を否定する。私たちが生きる現実は、ある程度、構築、もしくはフィルター処理されているのだ。これは、人間の認知、そして作話者の心情を理解するための興味深い考えかたである。

Advertisement

初めてフォトポロー博士が作話研究に取り組んだのは、南アフリカ出身の男性のケーススタディだった。それから重度の作話を抱える22人の研究を行なった彼女は、そこからひとつ、気づきを得た。作話においては、火のないところに煙は立たない、つまり、作話は複数の過去の記憶からなるとされている。しかしフォトポロー博士は、基になっているのは過去の記憶だけではないと主張する。「作話者が作話に使っているのは、彼らの空想かもしれないし、夢かもしれないし、いま・ここの現実かもしれません。そしてそれらを、また別のいま・ここの現実に投影しているんです」シュナイダー医師の研究で指摘された、目のすぐ上に位置する脳部位は、作話だけではなく、感情のコントロールにも関係している、とフォトポロー博士はいう。そしてこう疑問を呈す。現実をつくり直したいという作話者の欲求と、彼らの感情は、どんなふうに関連しているのか? 感情は、私たちの現実のとらえかたに、常に関与している。「一切の限界なく、常に記憶をつくり直しているとしたらどうなるか、ということです」博士論文執筆時、フォトポロー博士は担当患者に、ネガティブなストーリー、ニュートラルなストーリー、ポジティブなストーリーを話して聴かせ、あとで同じ話を博士に繰り返すよう指示した。そして博士は、患者たちがネガティブなストーリーを変え、作話し、ポジティブなストーリーにすることを見出した。例えば博士が、友人に意地悪な態度をとる人の話をしたら、患者はその後、すばらしい友人の話をする、という具合だ。フォトポロー博士は、患者がする作話は多くの場合、患者の意見、悩み、混乱を表現していると発見した。「作話者は、自分を傷つける物事や、自分が心から欲している物事を語ろうとすることがあります。そういう患者と会話するときは、まるでふたつの会話をいちどにしているような感じです。ひとつは実際に発話されている内容、もうひとつは潜在的な情報です」フォトポロー博士が元々精神分析を学んでいたというのも納得だ。しかし博士は、今も神経生理学の分野から離れてはいないと強調する。博士も、作話は脳の病変から生じていると認めている。しかしそういうものだと診断を下すだけではなく、作話の内容自体に意味がある可能性を指摘しているのだ。作話がネガティブな話よりポジティブな話に偏ること、話を一貫性あるものにするため、筋が通るようにするために作話されること、そこに意味があるかもしれない、と博士はいう。ただ彼女は、何も意味がない作話があることも否定しない。コペルマン博士は、自身の経験上、作話がいつもポジティブなわけではないという。ときには、葬式や戦時中の恐ろしい体験など、最悪な記憶にこだわる作話者もいる。「大体、感情バイアスがかかり、基本的にポジティブな内容になります。でもネガティブな場合もあります。さらに、非常にニュートラルだと評価できる記憶も多々あります。つまり、素敵な出来事を思い出す傾向はあるにしても、そればかりではないということです」作話について引き続き、より深い疑問を呈していくこと、作話の意味を証明すること、作話の発生場所や仕組みを研究することによって、間違いなく、人間の記憶、記憶想起、現実モニタリング、現実フィルタリングなどのシステムについて、豊かな見識を得られるはずだ。私は緑茶をすすり、現実にそれを味わっていると信じながら、フォトポロー博士がここまで作話に夢中になっている理由を理解した。作話は、私たちの現実把握の危うさを示す、ひとつの見事な例なのだ。作話研究では、脳損傷のある患者がいかに現実を把握できなくなるかだけではなく、全ての人間が現実を把握できていない事実が明らかになる。絶対と極端の世界で、私たちが費やす〈確実〉な時間が多くないことを作話は示す。私たちの経験はほとんど虚構である、と考えているフォトポロー博士に、自身の研究によって、この世界での生きかたに何か変化が生まれたか、と私は尋ねた。すると博士は、何かが虚構であると知ったとしても、そこから目をそらすことはできないので、結局、特に何が変わるわけではない、と答えた。「違いは、虚構であると知っていることくらいです。自覚、つまり、〈視ている〉という主体的感覚は消えません。私だって同じです。記憶や知覚、あるいは全体としての現実のなかにいます。現実はひとつの構築物ですが、その構築物は充分に立派です。そうでしょう? これ以上を望むべくもありませんよ」This article originally appeared on VICE US.