Publicité

Publicité

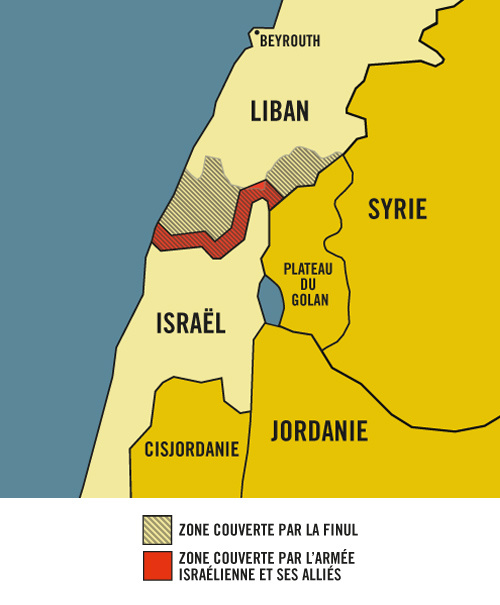

Le photographe d’AP Zaven Vartan et moi-même avons quitté Beyrouth au lever du soleil, par un belle journée de printemps. Nous avons filé au sud dans une Mazda comptant déjà plusieurs impacts de balle, avec une pancarte à la fenêtre où était inscrit PRESSE – NE PAS TIRER en arabe, en anglais et en français. Tandis que nous roulions le long de la côte, un agréable vent frais venu de la Méditerranée nous caressait le visage. L’air avait une odeur de fleurs d’oranger et de bananes. À mesure que nous approchions de la ville portuaire de Sidon, nous traversions de plus en plus de checkpoints. La ville, singulière, se caractérisait par ses typiques murs détruits par des tirs d’artillerie datant de l’invasion israélienne de 1978. Au niveau de l’ancienne ville phénicienne de Tyr, nous avons pris à l’est. Il ne nous restait plus qu’à franchir les montagnes rocheuses pour atteindre le sud du pays. Nous eûmes aussi à traverser les différents checkpoints de l’OLP et de la FINUL, ainsi que la zone contrôlée par l’ONU. Enfin, nous atteignîmes Tibnine.

Publicité

Publicité

Comme nos ravisseurs avaient volé l’appareil photo de Zaven, celui-ci n’avait pas la moindre image. J’écrivis donc à la première personne un récit de cette expérience. Quelques minutes plus tard, une info apparut sur le fil info d’AP Tel-Aviv, indiquant qu’un porte-parole de l’armée israélienne avait annoncé que des « villageois arabes » avaient torturé et tué les deux Irlandais.

Publicité