On lui doit quelques hits indémodables immortalisés par Lio, mais aussi des succès tout en élégance pour Alain Chamfort dont il demeure le parolier. Ayant également écrit pour Marie-France, Bijou, Enzo Enzo, Étienne Daho et Jane Birkin, la critique l'a souvent vu comme le successeur de Serge Gainsbourg. Sans que cela ne lui monte à la tête. D'origine belge, il est d'abord l'homme de plusieurs pseudonymes, le plus connu étant devenu Jacques Duvall, déniché grâce à… Frank Sinatra. Éric Verwilghen, puisque c'est son vrai nom, nous raconte comment un ancien punk peut être foudroyé par une chanson populaire qu'il découvre à la radio.

Publicité

Jacques Duvall : Né en 1952, je suis de la génération qui a été soumise aux yéyés. J'ai fini par me rendre compte qu'ils adaptaient des succès anglais, américains surtout, et je me suis donc intéressé à la musique anglo-saxonne. Je faisais partie de la première génération qui a reçu de l'argent de poche, aussi j'ai le souvenir de pédaler à vélo jusqu'au disquaire le plus proche de chez moi à Bruxelles. D'origine danoise, ma mère avait suivi sa scolarité en Angleterre. Vers l'âge de 11-12 ans, je lui demandais de traduire les chansons des chanteurs ou des groupes que j'écoutais, mais souvent elle refusait ! Soit elle me disait : « Je n'y comprends rien, ta musique, c'est une musique de sauvages et on n'entend pas ce qu'ils racontent », soit ça parlait de trucs qui la gênaient. [Rires] J'ai donc commencé à les traduire moi-même pour m'amuser.Noisey : Quelle fut votre première idole ?

Le premier 45 tours que j'ai acheté, c'était un Johnny. Nous n'avions pas la télévision à la maison, mais mon meilleur copain en avait une. Son père était un général, ex-héros de guerre, une idole justement dans le quartier. On le regardait comme un héros du film La Grande évasion quoi. C'est chez lui que j'ai découvert Johnny, dans un costume rose, qui dansait, avec sa guitare. Là, le général a éclaté de rire et a dit, très sûr de lui : « Qu'est-ce que c'est que cette pédale ? » C'est la première fois qu'un adulte ne me semblait pas comprendre ce qu'il se passait. Car il se passait quelque chose ! J'ai ensuite commencé à trainer avec des jeunes qui écoutaient du rock, et comme on les appelait les « blousons noirs », ma mère n'appréciait pas trop. Elle n'a d'ailleurs jamais accepté que je mette un poster de Johnny dans ma chambre.

Le premier 45 tours que j'ai acheté, c'était un Johnny. Nous n'avions pas la télévision à la maison, mais mon meilleur copain en avait une. Son père était un général, ex-héros de guerre, une idole justement dans le quartier. On le regardait comme un héros du film La Grande évasion quoi. C'est chez lui que j'ai découvert Johnny, dans un costume rose, qui dansait, avec sa guitare. Là, le général a éclaté de rire et a dit, très sûr de lui : « Qu'est-ce que c'est que cette pédale ? » C'est la première fois qu'un adulte ne me semblait pas comprendre ce qu'il se passait. Car il se passait quelque chose ! J'ai ensuite commencé à trainer avec des jeunes qui écoutaient du rock, et comme on les appelait les « blousons noirs », ma mère n'appréciait pas trop. Elle n'a d'ailleurs jamais accepté que je mette un poster de Johnny dans ma chambre.

Publicité

Je me souviens d'« Elle est terrible », de « La Bagarre » : « Si vous cherchez la bagarre / Vous êtes venu à la bonne place… » Pour un gamin, c'est spécial. Mais je me souviens aussi de « Retiens la nuit ». J'ai toujours aimé les ballades, les chansons douces. Il y avait aussi un truc qui s'appelait « Douce violence », sur une musique de Georges Garvarentz. Le titre m'avait marqué. Mais un jour, je me suis pris une claque. Je vais chez un cousin qui habitait en Flandres, je lui parle du « Pénitencier », et il me dit : « Ferme les yeux. » ll met « The House of the Rising Sun » par The Animals. Là, effectivement… Moi qui étais un énorme fan de Johnny, je l'ai quasiment renié dans l'instant. J'ai pensé : « C'est carrément dix fois mieux ! Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette chanson ? » [Rires]

Beaucoup. Tous les jours, après l'école, j'écoutais Salut les copains. La musique était importante pour nous. D'autant plus que nos parents n'aimaient pas ce qu'on écoutait ! J'adorais fouiller, regarder les disques, les pochettes. Au dos des pochettes, sous les titres, il y avait des parenthèses avec des noms à l'intérieur, souvent reliés par un petit tiret. Ça me fascinait et je me demandais pourquoi il y avait des noms sous le titre, entre parenthèses. J'ai interrogé un ou deux copains, mais ils ne savaient pas non plus ce que ça signifiait. Quand j'ai appris que c'étaient les noms des auteurs des chansons, moi qui pensais que les chanteurs écrivaient forcément leurs chansons, une petite voix a dit dans ma tête : « Ça serait quand même bien qu'il y ait ton nom, là, un jour ! » À partir de ce moment là, j'ai souvent acheté des disques davantage en fonction des noms que je voyais dans les parenthèses que pour les interprètes.

Achetiez-vous beaucoup de disques ?

Beaucoup. Tous les jours, après l'école, j'écoutais Salut les copains. La musique était importante pour nous. D'autant plus que nos parents n'aimaient pas ce qu'on écoutait ! J'adorais fouiller, regarder les disques, les pochettes. Au dos des pochettes, sous les titres, il y avait des parenthèses avec des noms à l'intérieur, souvent reliés par un petit tiret. Ça me fascinait et je me demandais pourquoi il y avait des noms sous le titre, entre parenthèses. J'ai interrogé un ou deux copains, mais ils ne savaient pas non plus ce que ça signifiait. Quand j'ai appris que c'étaient les noms des auteurs des chansons, moi qui pensais que les chanteurs écrivaient forcément leurs chansons, une petite voix a dit dans ma tête : « Ça serait quand même bien qu'il y ait ton nom, là, un jour ! » À partir de ce moment là, j'ai souvent acheté des disques davantage en fonction des noms que je voyais dans les parenthèses que pour les interprètes.

Publicité

Quels étaient ces noms magiques qui vous fascinaient ?

Il y en a tellement… À la radio belge, il y avait une présentatrice qui avait une voix extrêmement sexy et qui, un jour, après avoir passé une chanson de France Gall, avait dit : « Une chanson de Serge Gainsbourg. » Et comme personne ne disait jamais qui écrivait les chansons, ça m'avait marqué. Gainsbourg était l'un de ces noms-là, mais avant, il y avait eu Lee Hazlewood par exemple, qui écrivait les chansons de Nancy Sinatra. J'étais assez dingue de lui. Ou bien Leiber et Stoller pour Elvis… Mais aussi Doc Pomus et Mort Shuman.Vous jouiez d'un instrument ?

Pas du tout. Et justement, il y a un moment où je me rends compte que j'aime vraiment écrire, alors j'ai envoyé un texte à Serge Reggiani dont j'avais adoré les deux premiers 33 tours. Il m'avait répondu d'ailleurs, même s'il n'avait pas pris ma chanson. Vers seize ans, j'ai découvert François Béranger, Maxime Le Forestier, toute la bande à Barouh, Saravah : Brigitte Fontaine, Jacques Higelin… Pierre Barouh, pour un jeune de mon âge, écoutant ce que j'écoutais, c'était un type important. Alors je lui ai écris, à Paris, au studio Saravah, et il m'a répondu : « Passe un jour. » J'ai donc fais le voyage et suis passé, sans m'être annoncé. J'avais vingt ans. On entrait dans son studio, place des Abbesses, comme dans un moulin. J'arrive au beau milieu d'une dispute entre Barouh et sa femme, Dominique, qui l'engueulait parce qu'il perdait de l'argent, parce qu'il avait encore prêté gratuitement son studio à je ne sais quel artiste gauchiste. La discussion, passionnée, tournait autour de la question : « Faut-il continuer à être aussi naïf ? ».

Il y en a tellement… À la radio belge, il y avait une présentatrice qui avait une voix extrêmement sexy et qui, un jour, après avoir passé une chanson de France Gall, avait dit : « Une chanson de Serge Gainsbourg. » Et comme personne ne disait jamais qui écrivait les chansons, ça m'avait marqué. Gainsbourg était l'un de ces noms-là, mais avant, il y avait eu Lee Hazlewood par exemple, qui écrivait les chansons de Nancy Sinatra. J'étais assez dingue de lui. Ou bien Leiber et Stoller pour Elvis… Mais aussi Doc Pomus et Mort Shuman.Vous jouiez d'un instrument ?

Pas du tout. Et justement, il y a un moment où je me rends compte que j'aime vraiment écrire, alors j'ai envoyé un texte à Serge Reggiani dont j'avais adoré les deux premiers 33 tours. Il m'avait répondu d'ailleurs, même s'il n'avait pas pris ma chanson. Vers seize ans, j'ai découvert François Béranger, Maxime Le Forestier, toute la bande à Barouh, Saravah : Brigitte Fontaine, Jacques Higelin… Pierre Barouh, pour un jeune de mon âge, écoutant ce que j'écoutais, c'était un type important. Alors je lui ai écris, à Paris, au studio Saravah, et il m'a répondu : « Passe un jour. » J'ai donc fais le voyage et suis passé, sans m'être annoncé. J'avais vingt ans. On entrait dans son studio, place des Abbesses, comme dans un moulin. J'arrive au beau milieu d'une dispute entre Barouh et sa femme, Dominique, qui l'engueulait parce qu'il perdait de l'argent, parce qu'il avait encore prêté gratuitement son studio à je ne sais quel artiste gauchiste. La discussion, passionnée, tournait autour de la question : « Faut-il continuer à être aussi naïf ? ».

Publicité

Tout d'un coup Barouh me dit : « Et toi, qui tu es ? » « Je vous ai écris, vous m'aviez dit de passer… » Il a été super sympa : « Ah ouais, c'est vrai, t'as raison ! Viens, on va boire un verre. » Et nous voilà partis au café d'en face pendant que sa femme criait : « Ah ben c'est vraiment trop facile ! Tu vas boire un verre maintenant… » Je lui ai dit que je ne savais pas écrire la musique et que je cherchais l'autre nom qui serait à côté du mien dans la parenthèse. Alors Barouh m'a conseillé d'aller voir David McNeil à Bruxelles, il avait un restau, Les Trois Chicons - chez nous, on dit chicons à la place d'endive – dans le quartier des Marolles. J'ai découvert ses chansons, je suis allé le voir au théâtre 140 à Bruxelles. Le premier 33 tours de David McNeil, Hollywood (1972), est un disque qui a beaucoup compté pour moi.Après le bac, avez-vous fait des études ?

Oui, du Droit, à l'université. Sans aucune conviction. À l'époque, je me destinais davantage au théâtre, au cinéma, en réalité. Milieux dans lesquels McNeil était impliqué d'ailleurs. Le père de Gilles Verlant, qui était prof à l'Académie de Bruxelles, m'aimait beaucoup, à tel point qu'il m'avait directement fait passer en deuxième année. Puis la musique s'est imposée. J'ai arrêté l'université et enchainé les petits boulots pour survivre. Je me suis alors rendu compte que m'adresser à des gens connus comme Barouh ou McNeil créait un déséquilibre. Il me fallait quelqu'un qui en soit au même point que moi et qui, idéalement, partage mes goûts musicaux. En 1974-75, j'avais repéré un groupe qui s'appelait The Beautiful Losers, dans lequel jouait Jay Alanski. Et un jour, à Paris, dans un magasin qui s'appelait l'Open Market qui importait des disques américains, j'ai rencontré Jay. C'était l'époque de ce qu'on appelait le rock décadent. Il y avait les vieux hippies dont j'avais été - j'avais eu les cheveux longs jusqu'à la ceinture et j'avais fumé des joints en écoutant le Grateful Dead et Jefferson Airplane.

Oui, du Droit, à l'université. Sans aucune conviction. À l'époque, je me destinais davantage au théâtre, au cinéma, en réalité. Milieux dans lesquels McNeil était impliqué d'ailleurs. Le père de Gilles Verlant, qui était prof à l'Académie de Bruxelles, m'aimait beaucoup, à tel point qu'il m'avait directement fait passer en deuxième année. Puis la musique s'est imposée. J'ai arrêté l'université et enchainé les petits boulots pour survivre. Je me suis alors rendu compte que m'adresser à des gens connus comme Barouh ou McNeil créait un déséquilibre. Il me fallait quelqu'un qui en soit au même point que moi et qui, idéalement, partage mes goûts musicaux. En 1974-75, j'avais repéré un groupe qui s'appelait The Beautiful Losers, dans lequel jouait Jay Alanski. Et un jour, à Paris, dans un magasin qui s'appelait l'Open Market qui importait des disques américains, j'ai rencontré Jay. C'était l'époque de ce qu'on appelait le rock décadent. Il y avait les vieux hippies dont j'avais été - j'avais eu les cheveux longs jusqu'à la ceinture et j'avais fumé des joints en écoutant le Grateful Dead et Jefferson Airplane.

Publicité

Mais le rock était alors occupé à devenir trop savant pour certains, dont moi, avec des solos de guitare qui duraient vingt minutes. Il y a alors eu ce retour à une énergie plus sauvage, qui me plaisait et Jay était tout à fait dans ce trip. Mais Jay l'exprimait en anglais, et il a eu envie de le faire en français. On a donc commencé à travailler ensemble, sans interprète en vue. On avait fait écouter des démos à Philippe Constantin, un éditeur très connu à l'époque [il s'occupait de Jacques Higelin, et allait travailler avec Téléphone et Starshooter notamment] , qui s'était montré intéressé. J'étais aussi allé voir Francis Dreyfus des disques Motors, qui avait relancé Christophe. Une des plus grosses humiliations de ma vie. Après avoir écouter des trucs où je chantais, il me dit : « Je vois exactement ce que vous voulez faire : vous vous prenez pour Lou Reed. » Effectivement, c'était une de mes références. Sauf qu'il ajoute : « Mais vous n'êtes pas Lou Reed. Vous n'avez pas le quart de son talent, vous n'avez pas sa plume ni sa voix… » Je suis ressorti de son bureau la queue entre les jambes.Où viviez-vous à l'époque ?

À Bruxelles. Puis j'ai été rattrapé par le service militaire, que je ne voulais pas faire. À ma grande surprise, j'ai appris qu'on pouvait effectuer un service civil en tant qu'objecteur de conscience à la Discothèque Nationale de Belgique, endroit où j'avais déjà essayé de trouver un boulot. Les mecs qui y bossaient avaient le droit d'avoir la coiffure qu'ils voulaient, ils écoutaient les disques avant tout le monde… Ça me semblait la planque idéale. J'ai donc postulé, et j'ai été accepté. La personne qui est venue me chercher au terme du stage de préparation, c'est le beau-père de Wanda de Vasconcelos, qui allait devenir Lio. Il s'occupait du jazz, et sa mère travaillait dans un autre département de cette même institution.

À Bruxelles. Puis j'ai été rattrapé par le service militaire, que je ne voulais pas faire. À ma grande surprise, j'ai appris qu'on pouvait effectuer un service civil en tant qu'objecteur de conscience à la Discothèque Nationale de Belgique, endroit où j'avais déjà essayé de trouver un boulot. Les mecs qui y bossaient avaient le droit d'avoir la coiffure qu'ils voulaient, ils écoutaient les disques avant tout le monde… Ça me semblait la planque idéale. J'ai donc postulé, et j'ai été accepté. La personne qui est venue me chercher au terme du stage de préparation, c'est le beau-père de Wanda de Vasconcelos, qui allait devenir Lio. Il s'occupait du jazz, et sa mère travaillait dans un autre département de cette même institution.

Publicité

Quelle fut votre première chanson publiée ?

Fin 1977, j'ai deux chansons qui sortent. J'étais fan d'un producteur américain, Kim Fowley, qui faisait aussi des disques solos. Une espèce de Gainsbourg avant la lettre, très provocateur, qui sévissait depuis les années 50. Un de ses fameux noms que j'avais repérés sur les pochettes de disques. En 1976, ce type a produit ce qu'il prétendait être le premier groupe de rock exclusivement féminin, avec des filles qui jouaient elles-mêmes de leurs instruments : The Runaways. Hollywood a d'ailleurs fait un film sur la saga de ce groupe [Les Runaways, de Floria Sigismondi, en 2010] . J'avais écouté leur premier album chez un collègue de travail, une nuit, et, un peu déçu, j'avais dit : « Je m'attendais à mieux. » Mon pote me dit : « T'as toujours une grande gueule pour critiquer, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as jamais rien fait ! » Je lui réponds : « Je te fais en cinq minutes une chanson qui est mieux que les dix qu'il y a sur cet album. » « Ben va-z'y ! » Et j'ai écrit une chanson comme ça, en anglais, dans l'énergie. Il insiste : « Mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle est mieux ? Envoie-la à Kim Fowley ! » Je le prends au mot – c'était du temps où sur les pochettes de disque, on trouvait parfois les adresses des producteurs ou celle du fan-club des artistes. J'envoie la chanson.Et un an après, je reçois un télégramme sur lequel il était écrit : « Veuillez vous présenter à telle adresse. » Je dois ajouter que pour me garantir d'avoir un peu plus de chance d'être retenu par Kim Fowley, je m'étais fait passer pour une petite gonzesse de 16 ans. Je me pointe donc chez l'éditeur de Kim Fowley à Bruxelles en me demandant comment j'allais lui expliquer que j'étais bien l'auteur de cette chanson, et que je n'était pas une gamine de 17 ans. Le mec, derrière son bureau, quand il m'a vu, était assez déçu. Devant moi, il téléphone à Kim Fowley que, par chance, il a tout de suite. L'éditeur raccroche et me dit : « Il trouve que c'est encore mieux ! » Fowley avait été amusé par mon histoire. Et la chanson, « Little Sister » a été le premier single du troisième album des Runaways, Waiting for the Night, sorti en octobre 1977 ! Ça n'a pas été un tube mais pour moi, c'était énorme. Les disques des Runaways étaient chroniqués dans la presse rock du monde entier.

Fin 1977, j'ai deux chansons qui sortent. J'étais fan d'un producteur américain, Kim Fowley, qui faisait aussi des disques solos. Une espèce de Gainsbourg avant la lettre, très provocateur, qui sévissait depuis les années 50. Un de ses fameux noms que j'avais repérés sur les pochettes de disques. En 1976, ce type a produit ce qu'il prétendait être le premier groupe de rock exclusivement féminin, avec des filles qui jouaient elles-mêmes de leurs instruments : The Runaways. Hollywood a d'ailleurs fait un film sur la saga de ce groupe [Les Runaways, de Floria Sigismondi, en 2010] . J'avais écouté leur premier album chez un collègue de travail, une nuit, et, un peu déçu, j'avais dit : « Je m'attendais à mieux. » Mon pote me dit : « T'as toujours une grande gueule pour critiquer, mais qu'est-ce que t'as fait ? T'as jamais rien fait ! » Je lui réponds : « Je te fais en cinq minutes une chanson qui est mieux que les dix qu'il y a sur cet album. » « Ben va-z'y ! » Et j'ai écrit une chanson comme ça, en anglais, dans l'énergie. Il insiste : « Mais qu'est-ce qui me prouve qu'elle est mieux ? Envoie-la à Kim Fowley ! » Je le prends au mot – c'était du temps où sur les pochettes de disque, on trouvait parfois les adresses des producteurs ou celle du fan-club des artistes. J'envoie la chanson.Et un an après, je reçois un télégramme sur lequel il était écrit : « Veuillez vous présenter à telle adresse. » Je dois ajouter que pour me garantir d'avoir un peu plus de chance d'être retenu par Kim Fowley, je m'étais fait passer pour une petite gonzesse de 16 ans. Je me pointe donc chez l'éditeur de Kim Fowley à Bruxelles en me demandant comment j'allais lui expliquer que j'étais bien l'auteur de cette chanson, et que je n'était pas une gamine de 17 ans. Le mec, derrière son bureau, quand il m'a vu, était assez déçu. Devant moi, il téléphone à Kim Fowley que, par chance, il a tout de suite. L'éditeur raccroche et me dit : « Il trouve que c'est encore mieux ! » Fowley avait été amusé par mon histoire. Et la chanson, « Little Sister » a été le premier single du troisième album des Runaways, Waiting for the Night, sorti en octobre 1977 ! Ça n'a pas été un tube mais pour moi, c'était énorme. Les disques des Runaways étaient chroniqués dans la presse rock du monde entier.

Publicité

Et le deuxième 45 tours ?

Avec Jay, on était très fan des couples d'auteurs-compositeurs un peu mythiques comme Rodgers et Hart, qui avaient écrit « My Funny Valentine ». On avait remarqué qu'ils avaient souvent un ou des interprètes fétiches. On s'est donc dit qu'il nous fallait un interprète. On aimait beaucoup les New York Dolls, groupe très critiqué à l'époque - les gens disaient : « Ils ne savent pas jouer, ils sont habillés comme des gonzesses », certains les traitaient même de fascistes. Mais on avait lu dans Rock & Folk qu'à leur concert à Paris, se trouvaient des gens comme Jean-Pierre Kalfon, ou comme Marie-France. Et on s'est dit : « Contactons Marie-France ! » Elle commençait à avoir un petit culte, elle faisait des tableaux à L'Alcazar où elle jouait Marylin Monroe, mais elle n'avait jamais enregistré de disque. Elle nous a reçu chez elle, on s'est assis par terre et on lui a chanté joué nos chansons. Elle a tout de suite aimé. Ça s'est passé très simplement et on a enregistré un premier 45 tours auto-produit qui s'appelait « Déréglée », sorti fin 1977.À l'époque, les Stinky Toys avaient eu une demi-page dans la presse anglaise et ça avait été très répercuté dans la presse française. Marie-France avait elle aussi obtenue pour « Déréglée » une demi-page dans un canard anglais qui s'appelait le Record Mirror, mais la presse française n'en avait pas parlé. Jay et moi étions un peu jaloux. Ensuite, en 1979, Marie-France a été signée chez Philips et il y a eu une deuxième 45 tours, « Los Angeles / Marie-Françoise se suicide», qui n'a pas marché du tout alors qu'on espérait beaucoup d'une signature sur un vrai label.

Avec Jay, on était très fan des couples d'auteurs-compositeurs un peu mythiques comme Rodgers et Hart, qui avaient écrit « My Funny Valentine ». On avait remarqué qu'ils avaient souvent un ou des interprètes fétiches. On s'est donc dit qu'il nous fallait un interprète. On aimait beaucoup les New York Dolls, groupe très critiqué à l'époque - les gens disaient : « Ils ne savent pas jouer, ils sont habillés comme des gonzesses », certains les traitaient même de fascistes. Mais on avait lu dans Rock & Folk qu'à leur concert à Paris, se trouvaient des gens comme Jean-Pierre Kalfon, ou comme Marie-France. Et on s'est dit : « Contactons Marie-France ! » Elle commençait à avoir un petit culte, elle faisait des tableaux à L'Alcazar où elle jouait Marylin Monroe, mais elle n'avait jamais enregistré de disque. Elle nous a reçu chez elle, on s'est assis par terre et on lui a chanté joué nos chansons. Elle a tout de suite aimé. Ça s'est passé très simplement et on a enregistré un premier 45 tours auto-produit qui s'appelait « Déréglée », sorti fin 1977.À l'époque, les Stinky Toys avaient eu une demi-page dans la presse anglaise et ça avait été très répercuté dans la presse française. Marie-France avait elle aussi obtenue pour « Déréglée » une demi-page dans un canard anglais qui s'appelait le Record Mirror, mais la presse française n'en avait pas parlé. Jay et moi étions un peu jaloux. Ensuite, en 1979, Marie-France a été signée chez Philips et il y a eu une deuxième 45 tours, « Los Angeles / Marie-Françoise se suicide», qui n'a pas marché du tout alors qu'on espérait beaucoup d'une signature sur un vrai label.

Publicité

Sous quel nom signiez-vous vos chansons ?

À ce moment-là, je m'appelais Hagen Dirks, pêché dans une nouvelle de Hanns Heinz Ewers, un écrivain autrichien. J'étais assez fasciné par toute la culture de série B, les films de vampire, et il y avait cette nouvelle, Un amoureux extrême, sur un personnage auquel je me suis identifié, un type qui avait un certain potentiel mais qui n'arrivait à rien. Auquel il manquait le déclic pour qu'il puisse enfin donner la pleine mesure de son talent… Pour les Runaways en revanche, j'avais pris comme pseudo le nom de sa fiancée, Inger Asten, qui dans la nouvelle se suicide par amour. Pour les premières chansons de Lio, je signais Hagen Dirks.Lio, justement ! Parlons-en.

À cette époque, je travaillais toujours à la Discothèque et j'étais très ami avec Alberto et Lena, ses parents, des intellectuels politisés, férus de philosophie, de jazz, de musique classique, chez qui, en allant diner, j'avais déjà croisé cette gamine. C'était le début de ce qu'on a appelé le mouvement punk. Il y avait à Bruxelles un café qui s'appelait Le Café du Coin où trainaient les douze ou treize premiers punks de Bruxelles. Bien que je ne portais pas d'épingle à nourrice dans la joue, je les trouvais rigolos et je les rencontrais dans ce café. Un café que les gens avaient plutôt tendance à éviter… Un soir, je vois entrer une petite gonzesse de 14-15 ans, très jeune, avec un manteau en cuir trop grand pour elle. Et je reconnais le manteau, c'était celui de Lena ! [Rires] Je me dis : « Mais c'est Wanda ! » Son culot m'avait bluffé ; rentrer dans cet établissement, à cette heure, à son âge. On a discuté et je me suis dit qu'elle pourrait être l'interprète de nos chansons. Ses parents ne s'y étant pas opposés, sans être vraiment enthousiastes, on a travaillé avec Jay, on est devenus un trio très soudé. On a présenté nos premières chansons à un éditeur belge, Jan Dhaese, qui était fan de Phil Spector, qu'on aimait aussi beaucoup. Il nous annonce : « Je vais vous trouver un label. » Mais il n'en trouve pas et me dit un jour : « Tu sais, avec des chansons originales, ça va être compliqué. Est-ce que vous ne pourriez pas plutôt faire une reprise, un truc genre Spector ? »

À ce moment-là, je m'appelais Hagen Dirks, pêché dans une nouvelle de Hanns Heinz Ewers, un écrivain autrichien. J'étais assez fasciné par toute la culture de série B, les films de vampire, et il y avait cette nouvelle, Un amoureux extrême, sur un personnage auquel je me suis identifié, un type qui avait un certain potentiel mais qui n'arrivait à rien. Auquel il manquait le déclic pour qu'il puisse enfin donner la pleine mesure de son talent… Pour les Runaways en revanche, j'avais pris comme pseudo le nom de sa fiancée, Inger Asten, qui dans la nouvelle se suicide par amour. Pour les premières chansons de Lio, je signais Hagen Dirks.Lio, justement ! Parlons-en.

À cette époque, je travaillais toujours à la Discothèque et j'étais très ami avec Alberto et Lena, ses parents, des intellectuels politisés, férus de philosophie, de jazz, de musique classique, chez qui, en allant diner, j'avais déjà croisé cette gamine. C'était le début de ce qu'on a appelé le mouvement punk. Il y avait à Bruxelles un café qui s'appelait Le Café du Coin où trainaient les douze ou treize premiers punks de Bruxelles. Bien que je ne portais pas d'épingle à nourrice dans la joue, je les trouvais rigolos et je les rencontrais dans ce café. Un café que les gens avaient plutôt tendance à éviter… Un soir, je vois entrer une petite gonzesse de 14-15 ans, très jeune, avec un manteau en cuir trop grand pour elle. Et je reconnais le manteau, c'était celui de Lena ! [Rires] Je me dis : « Mais c'est Wanda ! » Son culot m'avait bluffé ; rentrer dans cet établissement, à cette heure, à son âge. On a discuté et je me suis dit qu'elle pourrait être l'interprète de nos chansons. Ses parents ne s'y étant pas opposés, sans être vraiment enthousiastes, on a travaillé avec Jay, on est devenus un trio très soudé. On a présenté nos premières chansons à un éditeur belge, Jan Dhaese, qui était fan de Phil Spector, qu'on aimait aussi beaucoup. Il nous annonce : « Je vais vous trouver un label. » Mais il n'en trouve pas et me dit un jour : « Tu sais, avec des chansons originales, ça va être compliqué. Est-ce que vous ne pourriez pas plutôt faire une reprise, un truc genre Spector ? »

Publicité

Nous, ce qu'on voulait, c'était, musicalement, faire quelque chose qui serait en même temps glacé, mais qui brûle quoi ! Et il me donne un 33 tours de chansons en éditions chez lui sur lequel, avec Wanda, on trouve un titre qui nous plait, « Peaches and Cream », des Ikettes, le backing group de Ike and Tina Turner. Si je traduis « peaches and cream », c'est des pêches et de la crème, pêche melba en gros. Mais ça ne collait pas sur la musique. Par contre [il chante] « banana nana banana split », ça, ça sonnait ! En plus, on restait dans les glaces, et dans la métaphore vaguement sexuelle. C'était d'ailleurs beaucoup mieux avec une banane ! Je me lance, je fais un texte, et je préviens Jay qui le prend très mal. Il est furieux : « T'es un lâcheur ! On fait des trucs ensemble, ces salopards du bizness proposent de faire une reprise et tu la fais ! » Je lui réponds : « Mais enfin Jay, c'est pour entrer dedans justement ! » « Non, il faut qu'on reste ensemble ! » « Ok. Je t'envoie le texte et fais une musique. » Il était tellement remonté qu'en cinq minutes, très, très vite, en réaction immédiate – c'est du pur Jay, ça – il a fait la musique de « Banana Split ». Quand on l'a entendue avec Wanda, on s'est dit : « Putain, mais c'est mieux ! » [Rires] Et vous l'enregistrez immédiatement ?

Jan nous trouve un deal avec une firme allemande qui, s'installant en Belgique, cherchait du « talent local ». Ça se passait comme ça à l'époque. Sans grande conviction, on est signé puisqu'on est parmi les premiers à se présenter. Je suis ensuite allé voir Marc Moulin, du groupe Telex. On cherchait un son électronique, et peu de gens savaient travailler ce son-là. Il y avait un groupe, M, qui avait eu un tube, « Pop Muzik», et c'est ce qui nous semblait le plus proche de ce qu'on voulait, sans l'être tout à fait. Moulin aime beaucoup la chanson et nous présente Dan Lacksman, autre membre de Telex. On lui explique ce qu'on souhaiterait et Dan Lacksman a trouvé ces cascades de sons qui étaient exactement ce qu'on voulait entendre mais qu'on n'avait jamais entendu, sauf dans notre tête quoi. Je me souviens du jour où Wanda et moi sommes sortis de chez Dan Lacksman quand il nous a fait écouter le début des arrangements sur « Banana Split »… Je pense que c'était le plus beau jour de notre vie. On était fous. Dan avait tout compris.

Jan nous trouve un deal avec une firme allemande qui, s'installant en Belgique, cherchait du « talent local ». Ça se passait comme ça à l'époque. Sans grande conviction, on est signé puisqu'on est parmi les premiers à se présenter. Je suis ensuite allé voir Marc Moulin, du groupe Telex. On cherchait un son électronique, et peu de gens savaient travailler ce son-là. Il y avait un groupe, M, qui avait eu un tube, « Pop Muzik», et c'est ce qui nous semblait le plus proche de ce qu'on voulait, sans l'être tout à fait. Moulin aime beaucoup la chanson et nous présente Dan Lacksman, autre membre de Telex. On lui explique ce qu'on souhaiterait et Dan Lacksman a trouvé ces cascades de sons qui étaient exactement ce qu'on voulait entendre mais qu'on n'avait jamais entendu, sauf dans notre tête quoi. Je me souviens du jour où Wanda et moi sommes sortis de chez Dan Lacksman quand il nous a fait écouter le début des arrangements sur « Banana Split »… Je pense que c'était le plus beau jour de notre vie. On était fous. Dan avait tout compris.

Publicité

Le disque est sorti longtemps après ?

Enregistré début 1979, il n'est sorti qu'en septembre. Ça nous semblait long, long… On était parti en vacances au Portugal avec Wanda, on faisait écouter la chanson là-bas à des copains, et on commençait à se poser des questions, genre : « Est-ce que c'est vraiment bien ? » L'énergie retombait. Pendant ces mêmes vacances, j'étais remonté à Bruxelles et la maison de disque m'avait dit : « Écoute, on va profiter que Wanda n'est pas là pour la ré-enregistrer mais avec une vraie chanteuse. » Tous les jours, pendant un mois, ils me téléphonaient et moi, je bataillais ferme pour leur faire comprendre qu'il n'en était même pas question. Même Marc Moulin n'était pas tout à fait convaincu. Il avait flashé sur nos chansons, mais il continuait de penser : « Avec qui ? » Nous, avec Jay, c'était Lio, comme Marie-France, qui nous plaisaient. Avoir une fantastique choriste de studio ne nous semblait pas pouvoir apporter quoi que ce soit de supplémentaire. Ça a été éprouvant de tenir bon, et Dan Lacksman nous a soutenu. Et finalement le 45 tours est sorti.

C'était le prénom d'un personnage secondaire de Barbarella, la BD de Jean-Claude Forest, qui ressemblait étrangement à Wanda.Est-ce un carton immédiat ?

Pas vraiment. Mais ça passe en radio, ce qui est déjà pour nous un miracle. Avec Wanda, on écoutait les hit-parades belges, et un jour, on entre dans le hit-parade. 49 ème, puis 48 ème, 47 ème ! Un jour, on allume la radio, le hit-parade avait déjà commencé, n°47, n°46, n°45, et on n'y est pas. On se dit : « Ben merde ! On n'y est plus ! » Mais on était quand même content d'y avoir fait un petit tour, quoi. On laisse l'émission se poursuivre, on fait autre chose et tout d'un coup : « Banana Split , 10 ème ». On était numéro 10 du hit-parade ! À ce moment-là, on a compris qu'il allait vraiment se passer un truc. On n'en revenait pas. D'autant plus qu'on était sûrs d'en être sortis. Et puis on est devenu numéro un.

Enregistré début 1979, il n'est sorti qu'en septembre. Ça nous semblait long, long… On était parti en vacances au Portugal avec Wanda, on faisait écouter la chanson là-bas à des copains, et on commençait à se poser des questions, genre : « Est-ce que c'est vraiment bien ? » L'énergie retombait. Pendant ces mêmes vacances, j'étais remonté à Bruxelles et la maison de disque m'avait dit : « Écoute, on va profiter que Wanda n'est pas là pour la ré-enregistrer mais avec une vraie chanteuse. » Tous les jours, pendant un mois, ils me téléphonaient et moi, je bataillais ferme pour leur faire comprendre qu'il n'en était même pas question. Même Marc Moulin n'était pas tout à fait convaincu. Il avait flashé sur nos chansons, mais il continuait de penser : « Avec qui ? » Nous, avec Jay, c'était Lio, comme Marie-France, qui nous plaisaient. Avoir une fantastique choriste de studio ne nous semblait pas pouvoir apporter quoi que ce soit de supplémentaire. Ça a été éprouvant de tenir bon, et Dan Lacksman nous a soutenu. Et finalement le 45 tours est sorti.

Sous le seul prénom de Lio. Pourquoi ?

C'était le prénom d'un personnage secondaire de Barbarella, la BD de Jean-Claude Forest, qui ressemblait étrangement à Wanda.Est-ce un carton immédiat ?

Pas vraiment. Mais ça passe en radio, ce qui est déjà pour nous un miracle. Avec Wanda, on écoutait les hit-parades belges, et un jour, on entre dans le hit-parade. 49 ème, puis 48 ème, 47 ème ! Un jour, on allume la radio, le hit-parade avait déjà commencé, n°47, n°46, n°45, et on n'y est pas. On se dit : « Ben merde ! On n'y est plus ! » Mais on était quand même content d'y avoir fait un petit tour, quoi. On laisse l'émission se poursuivre, on fait autre chose et tout d'un coup : « Banana Split , 10 ème ». On était numéro 10 du hit-parade ! À ce moment-là, on a compris qu'il allait vraiment se passer un truc. On n'en revenait pas. D'autant plus qu'on était sûrs d'en être sortis. Et puis on est devenu numéro un.

Publicité

Ce qui séduit d'entrée avec Lio, c'est son naturel. Était-elle à l'aise, malgré son jeune âge, en promotion ?

Sa première apparition, ce fut lors d'une émission de radio, en Belgique, enregistrée en public. C'était la première fois qu'elle allait défendre « Banana Split », devant des spectateurs. L'invité vedette était Bernard Lavilliers. Elle est arrivée sur le podium pour son play-back et au bout de trente secondes, gênée par ses escarpins, elle les a jetés dans le public, l'un après l'autre, puis s'est mise à danser, pieds nus. Elle dégageait une espèce d'énergie punk, et en même temps, elle était dans le fun, pas dans l'agression. Elle était hyper naturelle. Et Lavilliers, bluffé, a dit, prenant son ton un peu emphatique : « Melody Nelson a les cheveux noirs et c'est leur couleur naturelle. » Quelques mois plus tard, en France, je l'ai entendu dire, alors qu'on l'interrogeait sur Lio : « Fashion que tout cela ! » [Rires]

Sa première apparition, ce fut lors d'une émission de radio, en Belgique, enregistrée en public. C'était la première fois qu'elle allait défendre « Banana Split », devant des spectateurs. L'invité vedette était Bernard Lavilliers. Elle est arrivée sur le podium pour son play-back et au bout de trente secondes, gênée par ses escarpins, elle les a jetés dans le public, l'un après l'autre, puis s'est mise à danser, pieds nus. Elle dégageait une espèce d'énergie punk, et en même temps, elle était dans le fun, pas dans l'agression. Elle était hyper naturelle. Et Lavilliers, bluffé, a dit, prenant son ton un peu emphatique : « Melody Nelson a les cheveux noirs et c'est leur couleur naturelle. » Quelques mois plus tard, en France, je l'ai entendu dire, alors qu'on l'interrogeait sur Lio : « Fashion que tout cela ! » [Rires]

Le pressage japonais de Banana Split, 1980Car après la Belgique, il y a eu le marché français.

Voilà. On est allé voir BMG à Paris peu après la sortie du 45 tours en France, et franchement, ils n'y croyaient pas trop. Christian Herrgott nous disait : « Vous savez, vous en avez vendu 2000, et il ne faut pas vous attendre à beaucoup plus. » À ce moment-là, il y avait chez eux « Sur ma mob » de Lili Drop, et il nous le balançait tout le temps à la gueule : « Ça, c'est un tube. » Ça a été effectivement un petit tube… Mais profitant de la mode lancée par Jacno avec « Rectangle » [n°25 en février 1980], « Banana Split » a été programmée sur Europe 1, RTL, et c'est parti au printemps. [Le titre sera n°1 du hit-parade en France en mai 1980]

Voilà. On est allé voir BMG à Paris peu après la sortie du 45 tours en France, et franchement, ils n'y croyaient pas trop. Christian Herrgott nous disait : « Vous savez, vous en avez vendu 2000, et il ne faut pas vous attendre à beaucoup plus. » À ce moment-là, il y avait chez eux « Sur ma mob » de Lili Drop, et il nous le balançait tout le temps à la gueule : « Ça, c'est un tube. » Ça a été effectivement un petit tube… Mais profitant de la mode lancée par Jacno avec « Rectangle » [n°25 en février 1980], « Banana Split » a été programmée sur Europe 1, RTL, et c'est parti au printemps. [Le titre sera n°1 du hit-parade en France en mai 1980]

Publicité

« Banana Split » a connu une carrière internationale.

Oui, il y a eu des pressages espagnols, italiens (ça a très bien marché en Italie), japonais, anglais, même si on n'a pas réussi à faire le coup de « Ça plane pour moi » en Angleterre. Mais c'était des millions de 45 tours. D'ailleurs, quand j'ai reçu mon premier chèque de la Sabam [la Sacem belge], j'ai quitté la Discothèque. J'avais vingt-huit ans, et j'encaissais 5 millions de francs belges, presque un million de francs à l'époque. C'était surréaliste pour moi.Effectivement. De grands joueurs de foot valaient moins à l'époque !

Absolument ! [Rires] Il y avait encore plus de pognon dans le show-biz que dans le foot, c'est vrai.Deuxième tube, « Amoureux solitaires », n°1 en novembre 1980.

En pleine promo de « Banana Split », Wanda avait rencontré Elli et Jacno, du groupe Stinky Toys, qu'on aimait bien. Auparavant, je leur avais adressé une lettre où je leur demandais l'autorisation d'adapter en français «Lonely Lovers ». Jacno était un peu notre frère de cœur, il venait du punk, aimait bien les trucs fun des années 60 et se lâchait sur les synthétiseurs. Il a réarrangé complètement la musique de « Lonely Lovers » sur laquelle j'ai écris le texte. La maison de disque était tout à fait contre que nous sortions ce morceau en deuxième 45 tours… Marc Moulin et moi-même avons du ramer pour que ça se fasse. Jay l'avait mal vécu : « Quoi ? On se casse le cul pour une petite chanteuse inconnue et le second single en France, c'est pas nous qui l'écrivons ? »

Oui, il y a eu des pressages espagnols, italiens (ça a très bien marché en Italie), japonais, anglais, même si on n'a pas réussi à faire le coup de « Ça plane pour moi » en Angleterre. Mais c'était des millions de 45 tours. D'ailleurs, quand j'ai reçu mon premier chèque de la Sabam [la Sacem belge], j'ai quitté la Discothèque. J'avais vingt-huit ans, et j'encaissais 5 millions de francs belges, presque un million de francs à l'époque. C'était surréaliste pour moi.Effectivement. De grands joueurs de foot valaient moins à l'époque !

Absolument ! [Rires] Il y avait encore plus de pognon dans le show-biz que dans le foot, c'est vrai.Deuxième tube, « Amoureux solitaires », n°1 en novembre 1980.

En pleine promo de « Banana Split », Wanda avait rencontré Elli et Jacno, du groupe Stinky Toys, qu'on aimait bien. Auparavant, je leur avais adressé une lettre où je leur demandais l'autorisation d'adapter en français «Lonely Lovers ». Jacno était un peu notre frère de cœur, il venait du punk, aimait bien les trucs fun des années 60 et se lâchait sur les synthétiseurs. Il a réarrangé complètement la musique de « Lonely Lovers » sur laquelle j'ai écris le texte. La maison de disque était tout à fait contre que nous sortions ce morceau en deuxième 45 tours… Marc Moulin et moi-même avons du ramer pour que ça se fasse. Jay l'avait mal vécu : « Quoi ? On se casse le cul pour une petite chanteuse inconnue et le second single en France, c'est pas nous qui l'écrivons ? »

Publicité

Au dos du 45 tours, à côté de « Paroles », on trouve le nom d'Elli Medeiros !

Quand le morceau est sorti, ma part d'adaptateur n'a pas été créditée. J'étais extrêmement naïf à l'époque. Et très présomptueux. En gros, vexé, je me suis dit : « Puisqu'apparemment, pour eux, c'est leur chanson, qu'ils la gardent ! Des tubes, j'en referai cinquante. » Et je n'ai pas touché un centime sur « Amoureux solitaires ».Le premier 33 tours de Lio sort fin 1980…

Avec « Amicalement vôtre » en premier single, un titre sautillant, dans la lignée de « Banana Split », alors qu'on aurait souhaité « Si belle et inutile », une jolie mélodie sur un texte moins fun. On voulait asseoir toutes les facettes du personnage de Lio. Mais la maison de disque a prétendu avoir reçu une pré-commande d'un million d'exemplaires sur « Amicalement vôtre » - ce qui était un gros mensonge, puisque le 45 tours n'a pas fait 500 000. Là où on n'aurait rien transigé quelques mois auparavant, on a cédé. Notre « purisme » s'effritait.

Quand le morceau est sorti, ma part d'adaptateur n'a pas été créditée. J'étais extrêmement naïf à l'époque. Et très présomptueux. En gros, vexé, je me suis dit : « Puisqu'apparemment, pour eux, c'est leur chanson, qu'ils la gardent ! Des tubes, j'en referai cinquante. » Et je n'ai pas touché un centime sur « Amoureux solitaires ».Le premier 33 tours de Lio sort fin 1980…

Avec « Amicalement vôtre » en premier single, un titre sautillant, dans la lignée de « Banana Split », alors qu'on aurait souhaité « Si belle et inutile », une jolie mélodie sur un texte moins fun. On voulait asseoir toutes les facettes du personnage de Lio. Mais la maison de disque a prétendu avoir reçu une pré-commande d'un million d'exemplaires sur « Amicalement vôtre » - ce qui était un gros mensonge, puisque le 45 tours n'a pas fait 500 000. Là où on n'aurait rien transigé quelques mois auparavant, on a cédé. Notre « purisme » s'effritait.

En 1981, vous sortez votre premier 45 tours, « Noir et blanc », sous le nom de Hagen Dierks.

Une chanson produite par Jay, passée inaperçue.Le succès de Lio fait-il de vous une paire d'auteurs courtisée ?

Étant encore très puriste, je refuse presque tout. Je n'avais pas envie de faire de la variété française à cette époque-là. Je me croyais mieux que ça. Et j'avais gagné assez d'argent, pensais-je, pour n'en faire qu'à ma tête. Jay, par contre, accepte des plans ici ou là, Plastic Bertrand [pour qui il écrit « Sentimentale-moi », n°5 en 1979], Alain Chamfort [« Palais royal », « Toute la ville en parle » en 1979] , Julien Clerc [« Indiscrétions » en 1982] …

Une chanson produite par Jay, passée inaperçue.Le succès de Lio fait-il de vous une paire d'auteurs courtisée ?

Étant encore très puriste, je refuse presque tout. Je n'avais pas envie de faire de la variété française à cette époque-là. Je me croyais mieux que ça. Et j'avais gagné assez d'argent, pensais-je, pour n'en faire qu'à ma tête. Jay, par contre, accepte des plans ici ou là, Plastic Bertrand [pour qui il écrit « Sentimentale-moi », n°5 en 1979], Alain Chamfort [« Palais royal », « Toute la ville en parle » en 1979] , Julien Clerc [« Indiscrétions » en 1982] …

Publicité

Alain Chamfort pour qui vous écrivez également « Paradis » en 1981, l'un des singles du 33 tours, porté par un des tout premiers clips de l'époque.

C'est avec « Noir et blanc », dans une émission animée par Denise Fabre à Monte-Carlo, que j'ai rencontré Alain. Mais c'est vrai, je lui avais déjà écrit « Paradis » sans le connaître. À Los Angeles, il enregistrait avec Gainsbourg l'album Amour année zéro. Après s'être disputés, Gainsbourg était reparti avec le texte de « Souviens-toi de m'oublier » qu'il donnerait plus tard à Catherine Deneuve. Chamfort avait donc besoin d'être dépanné rapidement et Lio, qui vivait avec Alain, nous a branché. Comme je n'étais pas très chaud, Lio a insisté. J'ai reçu la musique sur une cassette. Elle m'a plu, j'ai écris un texte que j'ai dicté à Alain au téléphone, et je ne l'ai pas regretté.Vous écrivez rapidement ?

Oui. Ce qui donne parfois l'impression à mes interprètes que je ne me fatigue pas beaucoup. [Rires] Alors qu'en fait ça n'a rien à voir ! C'est une question d'enthousiasme. Je reçois une musique, si elle me plaît, je la retiens, ce qui est bon signe. Puis je fredonne dessus, et à un moment la chanson descend avec des paroles plutôt qu'avec des la la la. Je ne m'assieds jamais devant une page blanche.En 1983, vous participez au deuxième 33 tours de Lio, produit par Chamfort, et vous sortez votre premier album, Comme la Romaine.

Pour Lio, c'est un disque de chansons douces, très classiques, avec une photo de Doisneau. Elle est alors amoureuse d'Alain et le disque s'appelle Amour toujours. Changement total d'ambiance. Mais ça ne marche pas. Comme la Romaine est en réalité composé des chansons qu'on avait prévues, avec Jay, pour le deuxième disque de Lio ! Mais comme elle avait pris du recul vis-à-vis du métier, que deux années avaient passé, Marc Moulin m'a suggéré de l'enregistrer moi-même. C'était un concept album hommage à l'Italie. Mon amoureuse était italienne.

C'est avec « Noir et blanc », dans une émission animée par Denise Fabre à Monte-Carlo, que j'ai rencontré Alain. Mais c'est vrai, je lui avais déjà écrit « Paradis » sans le connaître. À Los Angeles, il enregistrait avec Gainsbourg l'album Amour année zéro. Après s'être disputés, Gainsbourg était reparti avec le texte de « Souviens-toi de m'oublier » qu'il donnerait plus tard à Catherine Deneuve. Chamfort avait donc besoin d'être dépanné rapidement et Lio, qui vivait avec Alain, nous a branché. Comme je n'étais pas très chaud, Lio a insisté. J'ai reçu la musique sur une cassette. Elle m'a plu, j'ai écris un texte que j'ai dicté à Alain au téléphone, et je ne l'ai pas regretté.Vous écrivez rapidement ?

Oui. Ce qui donne parfois l'impression à mes interprètes que je ne me fatigue pas beaucoup. [Rires] Alors qu'en fait ça n'a rien à voir ! C'est une question d'enthousiasme. Je reçois une musique, si elle me plaît, je la retiens, ce qui est bon signe. Puis je fredonne dessus, et à un moment la chanson descend avec des paroles plutôt qu'avec des la la la. Je ne m'assieds jamais devant une page blanche.En 1983, vous participez au deuxième 33 tours de Lio, produit par Chamfort, et vous sortez votre premier album, Comme la Romaine.

Pour Lio, c'est un disque de chansons douces, très classiques, avec une photo de Doisneau. Elle est alors amoureuse d'Alain et le disque s'appelle Amour toujours. Changement total d'ambiance. Mais ça ne marche pas. Comme la Romaine est en réalité composé des chansons qu'on avait prévues, avec Jay, pour le deuxième disque de Lio ! Mais comme elle avait pris du recul vis-à-vis du métier, que deux années avaient passé, Marc Moulin m'a suggéré de l'enregistrer moi-même. C'était un concept album hommage à l'Italie. Mon amoureuse était italienne.

Publicité

On peut donc l'écouter comme ce qui aurait dû être le second disque de Lio !

Oui. Et c'est d'autant plus drôle qu'il y a sur ce disque « Je casse tout ce que je touche » qui finira dans son répertoire.Une chanson dont la musique habillait en 1982 « Je ne me quitterai jamais » pour Marie-France.

C'est ça. Le parcours des chansons… Certains critiques avaient dit de ma version qu'elle était insoutenablement noire. Les mêmes décrèteront que celle de Lio, c'était du Chantal Goya ! [Rires] Comme la Romaine n'est pas sorti en France. Ça n'est que quelques années plus tard, après un reportage des Enfants du Rock consacré au rock belge dans lequel on m'avait demandé de chanter « Je te hais » [adaptation de « Ti amo » d'Umberto Tozzi], que des labels français se sont intéressés à moi, ce qui me permettra, en 1990, de sortir mon deuxième album, Je déçois.

À un moment, je me suis dit que tous ces pseudos germaniques, c'était pas l'idéal pour que les gens retiennent mon nom. J'étais donc en quête d'un pseudo quand un soir, à Bruxelles, je suis allé voir au cinéma L'Homme au bras d'or d'Otto Preminger. Frank Sinatra y joue le rôle d'un musicien qui s'appelle Franckie Machine et qui dit à sa copine, interprétée par Kim Novak : « Tu verras, un jour, je deviendrai une vedette, et je prendrai un pseudo » - là, je tends l'oreille – « … mais un pseudo hyper classe, genre Jacques Duvall. » J'ai flashé, en éclatant de rire, car il n'y a rien de plus commun que Jacques Duvall. Je me suis donc choisi ce pseudo en ayant la coquetterie de garder le double « l » à la fin.

Oui. Et c'est d'autant plus drôle qu'il y a sur ce disque « Je casse tout ce que je touche » qui finira dans son répertoire.Une chanson dont la musique habillait en 1982 « Je ne me quitterai jamais » pour Marie-France.

C'est ça. Le parcours des chansons… Certains critiques avaient dit de ma version qu'elle était insoutenablement noire. Les mêmes décrèteront que celle de Lio, c'était du Chantal Goya ! [Rires] Comme la Romaine n'est pas sorti en France. Ça n'est que quelques années plus tard, après un reportage des Enfants du Rock consacré au rock belge dans lequel on m'avait demandé de chanter « Je te hais » [adaptation de « Ti amo » d'Umberto Tozzi], que des labels français se sont intéressés à moi, ce qui me permettra, en 1990, de sortir mon deuxième album, Je déçois.

C'est pour Comme la Romaine que vous vous choisissez un nouveau pseudonyme : Jacques Duvall.

À un moment, je me suis dit que tous ces pseudos germaniques, c'était pas l'idéal pour que les gens retiennent mon nom. J'étais donc en quête d'un pseudo quand un soir, à Bruxelles, je suis allé voir au cinéma L'Homme au bras d'or d'Otto Preminger. Frank Sinatra y joue le rôle d'un musicien qui s'appelle Franckie Machine et qui dit à sa copine, interprétée par Kim Novak : « Tu verras, un jour, je deviendrai une vedette, et je prendrai un pseudo » - là, je tends l'oreille – « … mais un pseudo hyper classe, genre Jacques Duvall. » J'ai flashé, en éclatant de rire, car il n'y a rien de plus commun que Jacques Duvall. Je me suis donc choisi ce pseudo en ayant la coquetterie de garder le double « l » à la fin.

Publicité

1986 s'avérera une grande année puisque vous recréez le personnage de Lio sur Pop Model et signez la moitié des textes du disque Tendres fièvres d'Alain Chamfort.

Cet album marque la vraie rencontre avec Chamfort, initiée par Marc Moulin avec lequel je partageais l'amour de la musique noire. Marc m'a fait voir à quel point on peut entendre Smokey Robinson ou Marvin Gaye chez Alain, qui lui-même, je l'apprendrai plus tard, a été marqué par la soul music.Vous lui écrivez donc « La Fièvre dans le sang » qui entre au Top 50. Mais aussi, entre autres, « J'entends tout » qui figure en face B du 45 tours « Traces de toi » écrit par Boris Bergman. Bergman faisait-il partie des paroliers dont le travail vous intéressait ?

Complètement. Parmi les auteurs que j'aimais particulièrement, il y avait David McNeil, d'abord, le premier qui a su mettre « Crosby, Still & Nash » dans une chanson, ce qui était tout à fait improbable. Boris Bergman ensuite. Ce qui me séduit chez ces gens-là, c'est la dimension de « légèreté ». McNeil par rapport à Roda-Gil par exemple incarne une période de Julien Clerc plus légère et qui me plaît. Même chose avec Boris par rapport à Jean Fauque pour Bashung. Moi, quand j'ai une bonne idée, « les brunes ne comptent pas pour des prunes » par exemple, je la mets au cœur du refrain, je n'en fais pas simplement la sixième phrase du huitième couplet. Or Boris, lui, avec panache, n'hésite pas à griller des cartouches, à sacrifier de très, très belles idées en les plaçant dans une phrase de fin de morceau que personne ne repérera à part les obsédés comme nous. Je trouve que c'est admirable ! J'aimais bien Jean-Claude Vannier aussi. Je l'avais repéré dans une émission de Michel Lancelot où il avait chanté des chansons de son album Jean-Claude Vannier (1975), avec « Papa coton », « Super nana ». Je savais bien sûr qu'il composait, qu'il arrangeait, mais j'ignorais jusqu'alors qu'il écrivait, et de quelle façon !

Cet album marque la vraie rencontre avec Chamfort, initiée par Marc Moulin avec lequel je partageais l'amour de la musique noire. Marc m'a fait voir à quel point on peut entendre Smokey Robinson ou Marvin Gaye chez Alain, qui lui-même, je l'apprendrai plus tard, a été marqué par la soul music.Vous lui écrivez donc « La Fièvre dans le sang » qui entre au Top 50. Mais aussi, entre autres, « J'entends tout » qui figure en face B du 45 tours « Traces de toi » écrit par Boris Bergman. Bergman faisait-il partie des paroliers dont le travail vous intéressait ?

Complètement. Parmi les auteurs que j'aimais particulièrement, il y avait David McNeil, d'abord, le premier qui a su mettre « Crosby, Still & Nash » dans une chanson, ce qui était tout à fait improbable. Boris Bergman ensuite. Ce qui me séduit chez ces gens-là, c'est la dimension de « légèreté ». McNeil par rapport à Roda-Gil par exemple incarne une période de Julien Clerc plus légère et qui me plaît. Même chose avec Boris par rapport à Jean Fauque pour Bashung. Moi, quand j'ai une bonne idée, « les brunes ne comptent pas pour des prunes » par exemple, je la mets au cœur du refrain, je n'en fais pas simplement la sixième phrase du huitième couplet. Or Boris, lui, avec panache, n'hésite pas à griller des cartouches, à sacrifier de très, très belles idées en les plaçant dans une phrase de fin de morceau que personne ne repérera à part les obsédés comme nous. Je trouve que c'est admirable ! J'aimais bien Jean-Claude Vannier aussi. Je l'avais repéré dans une émission de Michel Lancelot où il avait chanté des chansons de son album Jean-Claude Vannier (1975), avec « Papa coton », « Super nana ». Je savais bien sûr qu'il composait, qu'il arrangeait, mais j'ignorais jusqu'alors qu'il écrivait, et de quelle façon !

Publicité

Connaissez-vous cette chanson, « Histoire vécue », où il fait rimer « Les corps se déchainent » avec…

« L'écorce des chênes », oui ! [Rires] C'est très fort.En 1986, pour l'album de Lio, vous signez six chansons avec Jay Alanski.

Et on ne s'est pas gênés pour reprendre de vieux trucs ! « Dallas » par exemple, c'est la même mélodie que « Daisy » sur le premier single de Marie-France. Si le succès des « Brunes ne comptent pas pour des prunes » [n°10 en septembre 1986] que j'avais écrit avec Marc Moulin a été spectaculaire, c'est parce que Lio revenait un peu de nulle part ; d'ailleurs, au début, Lio ne voulait pas la chanter, alors que cette chanson avait vraiment été écrite sous l'influence de son personnage. Mais en terme de ventes, le gros tube du disque, c'est « Fallait pas commencer » [n°5 en février 1987], écrite avec Jay.« Je casse tout ce que je touche » a bien marché aussi, n°22 en juillet 1987. C'est une succession de tubes, et de clips très efficaces, qui squattent le Top 50.

C'est une époque où l'on a de nouveau l'impression que ça ne va pas s'arrêter ! [Rires] Pour le quatrième album de Lio, Cancan, en 1988, vous signez encore quatre titres avec Alanski, dont « Cobra », drôlement osé, dont on pourrait dire qu'elle est la face molle du « Banana split ».

Oui, sur une musique un peu orientaliste. J'aime beaucoup aussi.En 1988, dans Lunettes noires pour nuits blanches, Thierry Ardisson vous présente comme « le digne successeur de Serge Gainsbourg pour faire sonner la langue française ». Et vous lui répondez, alors que Gainsbourg est encore vivant : « Y en a qui volent les petites vieilles, moi je vole les petits vieux » !

[Rires] Oui, oui ! C'est la technique d'Ardisson, ça. Il vous fait picoler deux heures avant l'enregistrement, et quand vous êtes un peu chaud, il commence l'interview.En 1990, rayons « chansons X », vous remettez ça, pour Alain Chamfort, avec « Sophie et Sapho ».

Qui devait être le premier 45 tours de l'album Trouble, le premier d'Alain où je signe toutes les paroles. On tenait vraiment à ce que ce titre soit le single qui lance le disque mais Pascal Nègre, qui s'occupait alors de la promo radio chez Sony, nous avait expliqué en réunion que la France n'était pas prête à une chanson sur les amours saphiques. Malgré notre insistance, il avait eu gain de cause auprès du label. Et c'est le morceau « Souris puisque c'est grave » [n°40 au Top 50] qui est d'abord sorti en radio. Quelques semaines plus tard, « Une femme avec une femme » de Mecano était n°1 du Top…Puisqu'on évoque Gainsbourg, la chanson de variété n'est-elle, comme il l'affirmait, qu'« un art mineur pour les mineures » ?

Les chansons populaires lues à voix haute peuvent sembler ridicules, mais quand elles sont habillées d'une bonne musique, elles deviennent soudainement plus efficaces qu'un poème de Baudelaire lu par Luchini. C'est le mystère merveilleux de la chanson de variété, contrairement à ce que je pensais quand j'étais jeune. Cette espèce de miracle inexplicable. Une chanson, ça n'est ni de la grande musique, ni de la grande littérature, ni, si on parle de l'interprète, de l'opéra, ou du Bel canto. Mais c'est quelque chose qui touche les gens de manière très intime. J'ai moi-même été foudroyé par certaines chansons qui passaient à la radio. Ça peut, comme le disait Lou Reed, sauver la vie : « Rock'n'roll save my life ».Ce que je trouve génial, c'est que n'importe qui peut écrire une très, très belle chanson. Alors je suis assez d'accord avec Gainsbourg, tout en n'en tirant pas la même conclusion : effectivement, la chanson n'est pas un art majeur, mais c'est précisément ce qui la rend magique. Il n'y a pas de règle d'or, il ne faut pas écouter les « professeurs », etc. L'air du temps change tout le temps. Vous êtes dans votre coin, vous vous sentez bien, ou mal, et vous avez envie de le faire partager ? Il y a moyen d'écrire une chanson qui va aller pile droit dans le cœur des gens. Pour cela, il faut cet improbable mélange de mélodie parfaite et de mots qui sonnent qu'un interprète parvient à faire vivre en les chantant de la manière adéquate.Pendant les années 90, après un album pour Elsa, qui était alors la rivale de Vanessa Paradis, vous poursuivez votre collaboration avec Alain Chamfort, écrivant également « Les Clefs du paradis » (1998) pour Jane Birkin.

Il y a une anecdote qui m'a toujours fait rigoler et dont je suis un petit peu fier, c'est qu'Universal a sorti une compilation Jane Birkin chante Gainsbourg en y mettant, par erreur, « Les clefs du paradis ».En 1996, Lio sort l'album Wandatta dont vous êtes pour la première fois absent du générique, écrit par Boris Bergman. L'infidélité peut-elle être une souffrance pour un parolier ?

J'ai particulièrement apprécié que mes interprètes fétiches fassent preuve de bon goût lorsqu'ils m'étaient infidèles: Lio avec Boris Bergman ou Doriand, Chamfort avec Philippe Bourgoin ou Michel Houellebecq, Marie France avec Daniel Darc ou Frédéric Botton.En 2003, c'est Étienne Daho qui vous chante en enregistrant « Le Jour et la nuit » ! Peu sont les paroliers à avoir « parolé » Daho.

En 1984, j'avais enregistré un 45 tours qui s'appelait « La Peau douce », une chanson pour laquelle Étienne s'était manifesté me disant qu'il l'adorait et voulait la reprendre, ce qu'il n'a finalement jamais fait. En 2002, il voulait qu'on travaille ensemble pour Marie-France. À l'époque, je travaillais aussi avec Charline Rose, une chanteuse belge que j'aime beaucoup. Et j'envoie par mégarde une chanson à Étienne qui était destinée à Charline. Il me répond : « C'est étrange, cette chanson… » Je lui réponds : « Non, non, c'est une erreur. Je me suis trompé de destinataire ! » Finalement, le meilleur plan pour placer une chanson à un interprète, c'est de lui envoyer et de lui dire aussitôt : « Excuse-moi, c'est pas pour toi ! » Il a fait des pieds et des mains pour l'enregistrer. Dani la voulait également ! Étienne l'a enregistrée et sa version est sortie presqu'en même temps que celle de Charline.En quoi diriez-vous que le métier a changé depuis la fin des années 70 ?

Autrefois, on pouvait avec une inconnue, type Lio, faire un tube ; c'est devenu presque impossible. Un tube aujourd'hui, c'est chanté par une vedette. Pourtant, plein de chansons qui passent inaperçues parce qu'elles ne sont pas chantées par des gens connus surpasseraient leurs succès s'ils les reprenaient. C'est énervant, les vedettes installées devraient prendre plus de risques. Regardez Hallyday. Ça pourrait être tellement mieux ! Et puis la plupart des chanteurs veulent aujourd'hui écrire eux-mêmes leurs chansons, alors… C'est devenu compliqué pour les paroliers.

« L'écorce des chênes », oui ! [Rires] C'est très fort.En 1986, pour l'album de Lio, vous signez six chansons avec Jay Alanski.

Et on ne s'est pas gênés pour reprendre de vieux trucs ! « Dallas » par exemple, c'est la même mélodie que « Daisy » sur le premier single de Marie-France. Si le succès des « Brunes ne comptent pas pour des prunes » [n°10 en septembre 1986] que j'avais écrit avec Marc Moulin a été spectaculaire, c'est parce que Lio revenait un peu de nulle part ; d'ailleurs, au début, Lio ne voulait pas la chanter, alors que cette chanson avait vraiment été écrite sous l'influence de son personnage. Mais en terme de ventes, le gros tube du disque, c'est « Fallait pas commencer » [n°5 en février 1987], écrite avec Jay.« Je casse tout ce que je touche » a bien marché aussi, n°22 en juillet 1987. C'est une succession de tubes, et de clips très efficaces, qui squattent le Top 50.

C'est une époque où l'on a de nouveau l'impression que ça ne va pas s'arrêter ! [Rires] Pour le quatrième album de Lio, Cancan, en 1988, vous signez encore quatre titres avec Alanski, dont « Cobra », drôlement osé, dont on pourrait dire qu'elle est la face molle du « Banana split ».

Oui, sur une musique un peu orientaliste. J'aime beaucoup aussi.En 1988, dans Lunettes noires pour nuits blanches, Thierry Ardisson vous présente comme « le digne successeur de Serge Gainsbourg pour faire sonner la langue française ». Et vous lui répondez, alors que Gainsbourg est encore vivant : « Y en a qui volent les petites vieilles, moi je vole les petits vieux » !

[Rires] Oui, oui ! C'est la technique d'Ardisson, ça. Il vous fait picoler deux heures avant l'enregistrement, et quand vous êtes un peu chaud, il commence l'interview.En 1990, rayons « chansons X », vous remettez ça, pour Alain Chamfort, avec « Sophie et Sapho ».

Qui devait être le premier 45 tours de l'album Trouble, le premier d'Alain où je signe toutes les paroles. On tenait vraiment à ce que ce titre soit le single qui lance le disque mais Pascal Nègre, qui s'occupait alors de la promo radio chez Sony, nous avait expliqué en réunion que la France n'était pas prête à une chanson sur les amours saphiques. Malgré notre insistance, il avait eu gain de cause auprès du label. Et c'est le morceau « Souris puisque c'est grave » [n°40 au Top 50] qui est d'abord sorti en radio. Quelques semaines plus tard, « Une femme avec une femme » de Mecano était n°1 du Top…Puisqu'on évoque Gainsbourg, la chanson de variété n'est-elle, comme il l'affirmait, qu'« un art mineur pour les mineures » ?

Les chansons populaires lues à voix haute peuvent sembler ridicules, mais quand elles sont habillées d'une bonne musique, elles deviennent soudainement plus efficaces qu'un poème de Baudelaire lu par Luchini. C'est le mystère merveilleux de la chanson de variété, contrairement à ce que je pensais quand j'étais jeune. Cette espèce de miracle inexplicable. Une chanson, ça n'est ni de la grande musique, ni de la grande littérature, ni, si on parle de l'interprète, de l'opéra, ou du Bel canto. Mais c'est quelque chose qui touche les gens de manière très intime. J'ai moi-même été foudroyé par certaines chansons qui passaient à la radio. Ça peut, comme le disait Lou Reed, sauver la vie : « Rock'n'roll save my life ».Ce que je trouve génial, c'est que n'importe qui peut écrire une très, très belle chanson. Alors je suis assez d'accord avec Gainsbourg, tout en n'en tirant pas la même conclusion : effectivement, la chanson n'est pas un art majeur, mais c'est précisément ce qui la rend magique. Il n'y a pas de règle d'or, il ne faut pas écouter les « professeurs », etc. L'air du temps change tout le temps. Vous êtes dans votre coin, vous vous sentez bien, ou mal, et vous avez envie de le faire partager ? Il y a moyen d'écrire une chanson qui va aller pile droit dans le cœur des gens. Pour cela, il faut cet improbable mélange de mélodie parfaite et de mots qui sonnent qu'un interprète parvient à faire vivre en les chantant de la manière adéquate.Pendant les années 90, après un album pour Elsa, qui était alors la rivale de Vanessa Paradis, vous poursuivez votre collaboration avec Alain Chamfort, écrivant également « Les Clefs du paradis » (1998) pour Jane Birkin.

Il y a une anecdote qui m'a toujours fait rigoler et dont je suis un petit peu fier, c'est qu'Universal a sorti une compilation Jane Birkin chante Gainsbourg en y mettant, par erreur, « Les clefs du paradis ».En 1996, Lio sort l'album Wandatta dont vous êtes pour la première fois absent du générique, écrit par Boris Bergman. L'infidélité peut-elle être une souffrance pour un parolier ?

J'ai particulièrement apprécié que mes interprètes fétiches fassent preuve de bon goût lorsqu'ils m'étaient infidèles: Lio avec Boris Bergman ou Doriand, Chamfort avec Philippe Bourgoin ou Michel Houellebecq, Marie France avec Daniel Darc ou Frédéric Botton.En 2003, c'est Étienne Daho qui vous chante en enregistrant « Le Jour et la nuit » ! Peu sont les paroliers à avoir « parolé » Daho.

En 1984, j'avais enregistré un 45 tours qui s'appelait « La Peau douce », une chanson pour laquelle Étienne s'était manifesté me disant qu'il l'adorait et voulait la reprendre, ce qu'il n'a finalement jamais fait. En 2002, il voulait qu'on travaille ensemble pour Marie-France. À l'époque, je travaillais aussi avec Charline Rose, une chanteuse belge que j'aime beaucoup. Et j'envoie par mégarde une chanson à Étienne qui était destinée à Charline. Il me répond : « C'est étrange, cette chanson… » Je lui réponds : « Non, non, c'est une erreur. Je me suis trompé de destinataire ! » Finalement, le meilleur plan pour placer une chanson à un interprète, c'est de lui envoyer et de lui dire aussitôt : « Excuse-moi, c'est pas pour toi ! » Il a fait des pieds et des mains pour l'enregistrer. Dani la voulait également ! Étienne l'a enregistrée et sa version est sortie presqu'en même temps que celle de Charline.En quoi diriez-vous que le métier a changé depuis la fin des années 70 ?

Autrefois, on pouvait avec une inconnue, type Lio, faire un tube ; c'est devenu presque impossible. Un tube aujourd'hui, c'est chanté par une vedette. Pourtant, plein de chansons qui passent inaperçues parce qu'elles ne sont pas chantées par des gens connus surpasseraient leurs succès s'ils les reprenaient. C'est énervant, les vedettes installées devraient prendre plus de risques. Regardez Hallyday. Ça pourrait être tellement mieux ! Et puis la plupart des chanteurs veulent aujourd'hui écrire eux-mêmes leurs chansons, alors… C'est devenu compliqué pour les paroliers.

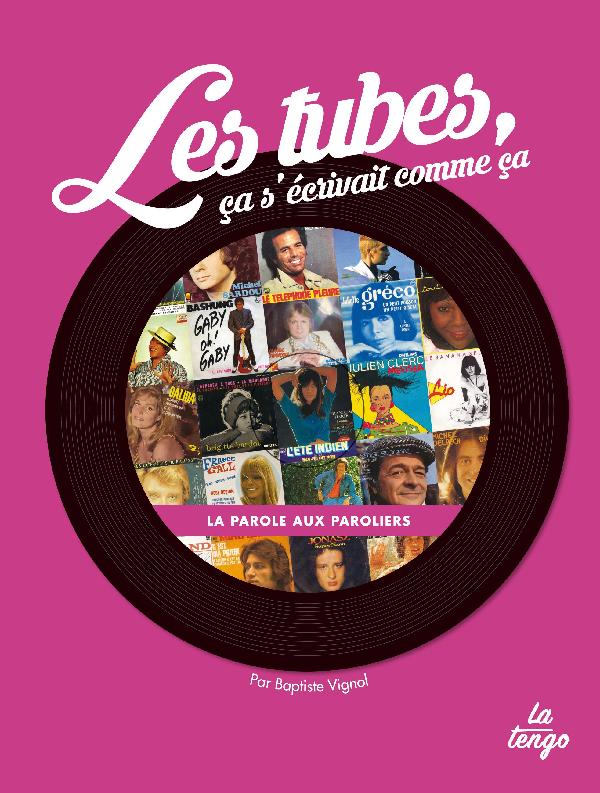

Cet entretien est tiré du livre Les Tubes, ça s'écrivait comme ça de Baptise Vignol, disponible aux éditions La Tengo. Il contient également des interviews de François Bernheim, Boris Bergman, David McNeil, Pierre Barouh et bien d'autres noms.Le dernier album de Jacques Duvall, Je ne me prends plus pour Dieu, est sorti en 2015 chez Freaksville Records, ainsi que la compilation Marie-France chante Jacques Duvall, l'année dernière.